自宅でお勤めする浄土真宗(西本願寺)の法事

法事とは一般的に年忌法要(年回法要)のことを指しますが、本来 永代経法要や報恩講、月参りなど仏事全般が法事です。法事=年忌法要となっているのはおうちでお勤めされることも多くそれだけ身近な仏事であるからだと思われます。

また死者への追善供養のお参りと思われる傾向にありますが、浄土真宗ではそういうわけではありません。親鸞聖人自身、「亡き父母の供養の為に念仏したことは一度もない」と言い切っており、あくまで御命日を縁として私達がお念仏の教えに出会う場と位置付けられています。なるべく早めに準備をして当日慌てないようにしたいものです。

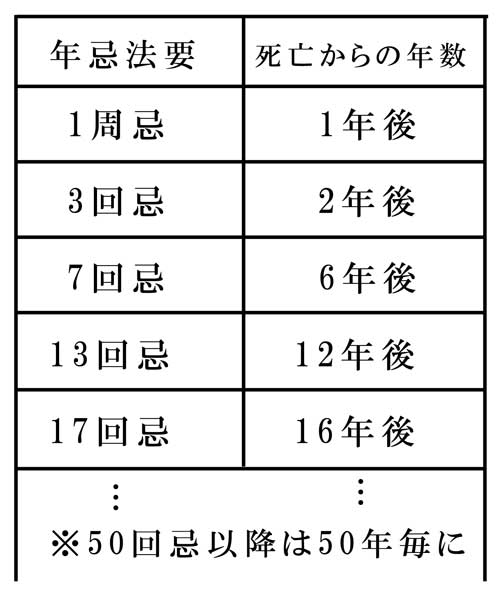

年忌法要をお勤めする年について

死亡の翌年を一周忌、2年目を三回忌と数えます。三十三回忌や五十回忌で弔い上げとすることが多いです。

地域によって二十三、二十七、三十七回忌を勤める所があります

以下、法事の前に決めておくこと

お寺との日時の設定

祥月命日(故人の亡くなった日と同じ日)がベストですが、難しい場合はなるべく近い日を選びましょう。法事は土日祝日に集中する傾向にありますので、少なくとも2か月くらい前までには相談しましょう。何よりお寺様の都合をお聞きし2,3候補日を考えてから相談するとスムーズです。

よく法事は「早くするのはいいけど、遅くするのはいけない」といいますが、後回しにしてうっかり忘れないようにとの先人の戒めだと考えられます。命日の前よりも後のほうがゆったりと故人を偲ぶことができるならその日にしましょう。

阿弥陀様に救われお浄土におられる先祖です。遅くしたからといって迷ったり怒ったりバチを当てるような先祖はあるはずもありません。

お斎があるなら飲食店の手配をする

お斎とは法事後の会食です。必ず精進料理じゃないとダメというわけではありませんが、慶事で出されるような鯛やエビなどは避ける傾向にあります。事前に法事の後で伺いますと伝えておくと配慮してもらえます。

都合でお寺様に同席頂けない場合は"御膳料"という名目で5千円程お包みしましょう。飲食店に行かずに仕出しのお弁当を取りおうちで会食することもあります。

引き物の手配

参列していただいた方への感謝の品ですが、まずご仏前にお供えし帰りに仏さまからのお下がりとしていただきます。おおよそ3000円~5000円くらいまでものがよく選ばれ何を送るかに決まりはありませんがお年を召した人でも持ち帰りやすいものが喜ばれると思います。

※形の残るものはダメ!とも聞きますが浄土真宗ではそういう迷信は気にしません。

法事の案内はがきを出す

日時やお斎の有無が決まったらなるべく早めに親戚縁者にハガキでお知らせしましょう。気心の知れた仲なら電話でもいいですが、案内状を出したほうが丁寧です。

浄土真宗の法事一周忌案内ハガキ文例

※縦書きです

謹啓 ◯◯の候 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます

さて 昨年◯月◯◯日に(故人名)が浄土に往生しましてから

早いもので一年を迎えようとしております

つきましては生前お世話になりました皆様のご来席を仰ぎ

一周忌の法要を営みたく存じます

ご多用中 誠に恐縮でございますが

ご出席賜れば幸いに存じご案内申しあげます

敬 白

記

日時 場所 お斎の有無

平成◯◯年◯月

浄土真宗の法事三回忌以降の文例

謹啓 ○○の候 皆様にはお変わりもなくお過ごしのこととお慶び申し上げます

さて早いもので亡父の○回忌を迎えることとなりました。

つきましては左記のとおり法要を相営みたいと計画しております。

ご多用中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参席、ご焼香くださいますようお願い申し上げます。

(お斎があれば↓)

法要後、先年の御恩を思いつつ近況を報告しあい年回を機縁に顔を合わせともに会食させていただこうと思います。

服装は略式にてご出席ください。

敬 白

記

日時 場所 お斎の有無

平成◯◯年◯月

※冥福を祈る、菩提を弔う、霊前、天国から見守るなど浄土真宗ではふさわしくない言葉は使わないようにしましょう。

浄土真宗の法事おうちでの準備

お仏壇を掃除し法事用の飾り方にする

↑お仏壇の中段にある前卓という台の上の飾り方、写真は三具足の状態になっていますが、大きい御仏壇は五具足(花立、蝋燭立、香呂、蝋燭立、花立)の並びにしましょう。

↑こちらは御本尊の前にある上卓という小さい台の上の飾り方、両端に載っているのは華瓶(けびょう)といい青木を一本ずつ差して御供えします。真ん中は火舎香炉といいほぼ飾りの香炉です。

↑御本尊前の上卓の上の配置は本当は仏飯器が二つに火立+木蝋を置くのが正式ですが、スペースの都合で無理な場合は上記のようにしましょう。

浄土真宗の法事の用意打敷を掛ける

花瓶やろうそく立がのっている台(前卓)に三角形の打敷を掛けます。夏用と冬用で使い分けます

浄土真宗の法事の用意お餅や御供えを用意する

お餅は供笥(くげ)というギザギザの器に左右同じ数ずつ盛ります。画像の場所に物理的に置くことが出来ない場合はその他の壇に左右対称に置きます。供笥を朱色の高杯(たかつき)で代用する場合もあります。

阿弥陀様の前には本来ご飯を2つお供えしますが、一般家庭では一つにすることが多いです。また両脇が親鸞聖人と蓮如上人の絵像ならその前にもそれぞれご飯をお供えします。

餅、菓子、果物の順に優先順位の高いお供えとなり、参列者から御供えを箱で頂いた場合お仏壇の中には入れず横に別の台を設けてそこに並べるようにします。

お仏壇の中は仏具以外の物はなるべく入れずスッキリと整頓しましょう。また故人が好きだったからといって生臭い物やタバコなどの嗜好品は控えましょう。

【疑問】お供え物少なくない?

お供えはたくさんすればいいというものではありません。お仏壇の中は仏具を所定の位置に並べ調和のとれた状態にすることの方が大切です。お供え物をお仏壇に入れすぎてご本尊が見えないなんていう状態は避けましょう。

浄土真宗の法事の用意線香ロウソクを用意する

ろうそくは和ろうそく、線香は香りのよいものにしましょう。

知り合いのお坊さん曰く、あまり煙の多いものだと読経中に吸い込んでむせてしまうそうです(笑)

中で炊くと火が危ない場合はお寺様と相談し前方の壇で炊きましょう。

浄土真宗本願寺派(西本願寺)の和蝋燭の色は一周忌、三回忌までは白、それ以降の年忌法要は赤の和ろうそくになります。

浄土真宗の法事の用意御文章(箱)を用意する

経机の左側に箱に納められた御文章を用意します。御文章とは浄土真宗8代目の門主である蓮如上人から門徒に充てた手紙のようなものです。読経の後、拝読して頂きそこから引用して法話を頂く場合もあります。経机の上には基本的に何も置かないようにします。

箱はともかく御文章は持参してくれるお寺もありますので、事前にご相談ください。

浄土真宗の法事の用意お焼香の用意

焼香盆などに抹香や火種(香炭)を用意します。参列者の間を順番に回し香炉をするのか、一人ずつ仏前に歩み出て焼香するのかお寺によってタイミングも異なりますので事前にご相談下さい。

関連ページ:法事用の回し香炉(焼香盆)用意準備の仕方について

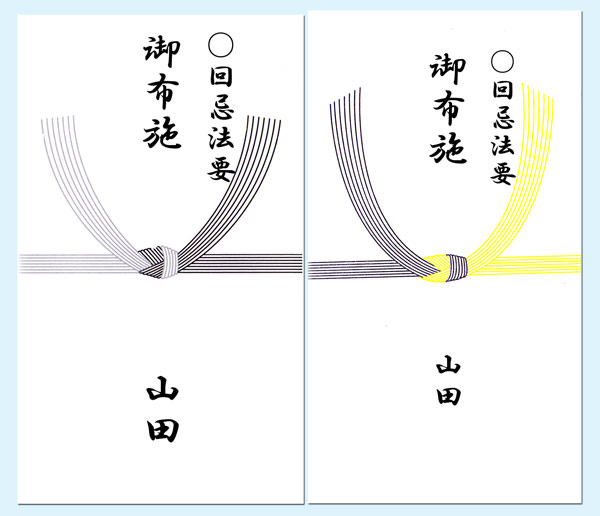

浄土真宗の法事お布施をいくらお包みすればいいのか?相場は?

お寺様にお聞きしてもお気持でという回答で困ってしまう場合も多々あると思いますが、浄土真宗の法事東海地方7回忌以降で3万円くらいの所が多いようです。もちろんお気持ちなのでこれより多くても少なくても問題ないはずです。

※お寺によって決まりがある場合がありますのでお寺の檀家総代さんや世話役の方にお聞きすると確実です。

また御車料はご近所なら必ずしも必要ありませんが遠方からお越し頂く場合は別の封筒で5千円ほどお包みします。

関連ページ:

-

-

浄土真宗お布施の封筒の表書き一覧 法事法要,葬儀,永代経など

浄土真宗お布施の封筒の表書きはどうしたらいい? そんな時よくあるのが 表書きはなんて書けばいいの? 年忌法要、葬儀その他仏事に用いられるお布施の袋(金封)は紅白、黒白、黄白の三種類の色の水引を使い分け ...

続きを見る

浄土真宗の法事 まとめ

西本願寺の法事間違った考え方

×亡くなった方の冥福を祈る場

×ご先祖がお腹をすかせているからお供え物をする

西本願寺の正しい考え方

○亡き人をご縁に仏前に集まりお念仏の教えを味わう場

法事は慣例行事としてではなく生前にご縁の深かった故人を通じてお念仏の教えに出遭わせていただく大切な仏事としてお勤めしましょう。

参考になれば幸いです。

-

-

浄土真宗のお布施の金額についてお気持ちの額をいくらかお坊さんに聞いてみた

※金額については色んなサイトに色んな事が書いてありますが地方によって異なるとしかいいようがありません。 お住いの地域の仏壇屋なら相場を知っているので気軽に聞いてみてください。 御布施の金額についてお気 ...

続きを見る