浄土真宗お布施の封筒の表書きはどうしたらいい?

そんな時よくあるのが

表書きはなんて書けばいいの?

年忌法要、葬儀その他仏事に用いられるお布施の袋(金封)は紅白、黒白、黄白の三種類の色の水引を使い分けます。また状況に応じて表書きも書き分ける必要があります。

地域的なものもあり、厳格な決まりはありませんが、一般的な使い分けについてご紹介します。東西本願寺の本山出版の書籍を参考にした浄土真宗本願寺派(西本願)、真宗大谷派(東本願寺)他真宗各派共通です。

そんな身もふたもないことは言いませんよ(笑)

浄土真宗のお布施の表書き僧侶へ御礼(法礼)などでお渡しする場合

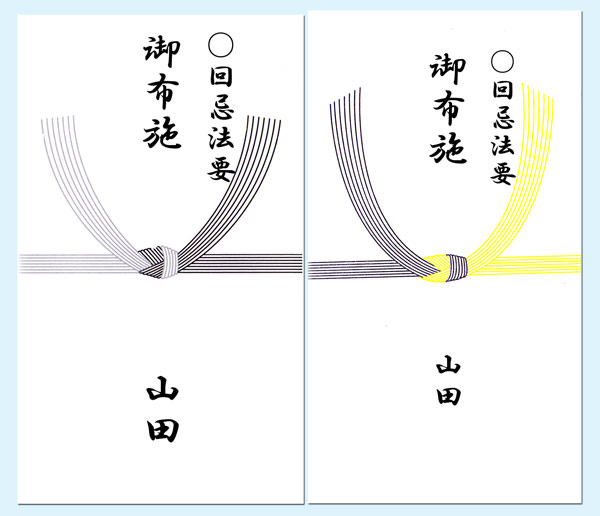

年忌法要(法事)

封筒の表書き:〇回忌法要 御布施

封筒の水引の色:黒白または黄白

故人の命日をご縁に親族が阿弥陀様の前に集まり仏法に耳を傾け味わう法要です。水引の黒白と黄白の使い分けに厳格な決まりはありませんが、三回忌くらいまでは黒白それ以降は黄白と使い分けるとよいと思われます。迷ったら無地の白封筒に表書きしても問題ありません。

またどの法要に対してか明記した方が丁寧ですが、単に「御布施」のみでもよいと思われます。以下も同じです。

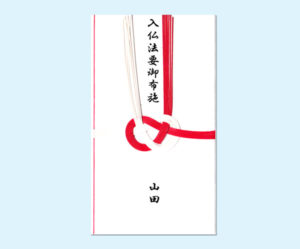

入仏法要、建碑法要(お墓を建立した時)

封筒の表書き:入仏法要御布施、建碑法要御布施

封筒の水引の色:紅白

入仏法要はお仏壇を新しく購入し阿弥陀様を家にお迎えし、こちらでこれからお勤めさせて頂きますという意味で法要が行われます。とくに大谷派(東本願寺)ではご移徙(ごいし)やおわたましと言ったりもします。

この法要は慶事となりますので紅白ですが、中陰中などにお仏壇を購入され、このタイミングで紅白はどうだろう?という時は真っ白な無地の封筒に表書きしてお包みしても問題ありません。

建碑法要も同様にお墓を建立し、亡き人をご縁にこの場で仏縁を結ばせて頂きますという意味の法要で慶事となります。

浄土真宗では「入魂式」や「性根入れ」とは言いません。こちらも紅白ではなく無地の白封筒に表書きを書いても問題ありません。

遷仏法要、遷座法要

封筒の表書き:遷仏法要御布施、遷座法要御布施

封筒の水引の色:真っ白な無地の封筒で

お仏壇(御本尊)を引越しや修理などで移動させる際に仏間から移動させる前にお勤めされる法要です。

通称「お性根抜き」とよく言いますが、性根=魂 別に仏様の魂を抜くわけではないので座を移すという意味の遷座法要または遷仏法要が正確と言えます。

場所を移動させるのは慶事や御祝いでもないですし黒白もそぐわないと思われますので、無地の白封筒に「遷仏法要」と表書きしましょう。

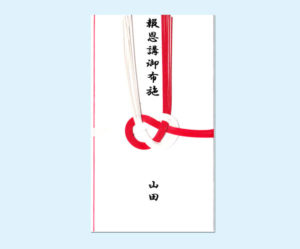

報恩講(ほうおんこう)

封筒の表書き:報恩講御布施、報恩講懇志

封筒の水引の色:一般的に紅白

ほんこさん、お取り越し、お引き上げなどの通称が多数ありますが、お念仏の教えを明らかにし私たちに伝えてくださった親鸞聖人に感謝し遺徳を偲ぶ法要です。

早い話が親鸞聖人の法事です。浄土真宗のもっとも大切な法要とされ、私たちが人として生まれてお念仏の教えに出遭うことが出来たことを喜ぶ意味合いもありますのでお祝いの赤白の水引が一般的となりますが、こちらも真っ白な無地の封筒に表書きでも問題ありません。

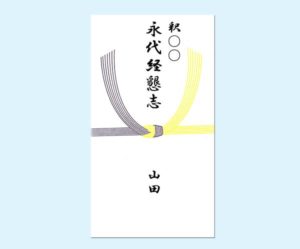

永代経

封筒の表書き:法名+永代経懇志

封筒の水引の色:黄白

永代経とは永代読経の略で、お寺が永代に渡って護持され、いつまでもお念仏の声がこのお寺で続きますようにという志を故人になりかわり進納します。黄白の封筒に表書きして納めます。故人の四十九日などをご縁に納められますがいつ何度納めてもいい性質のものです。

-

-

浄土真宗お布施の封筒の表書き一覧 法事法要,葬儀,永代経など

浄土真宗お布施の封筒の表書きはどうしたらいい? そんな時よくあるのが 表書きはなんて書けばいいの? 年忌法要、葬儀その他仏事に用いられるお布施の袋(金封)は紅白、黒白、黄白の三種類の色の水引を使い分け ...

続きを見る

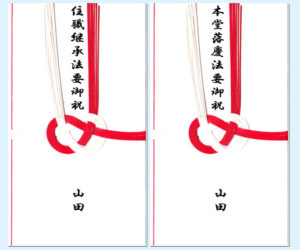

本堂落慶法要(本堂を新築)、住職継承法要(住職が交代)

封筒の表書き:本堂落慶法要御祝、住職継承法要御祝

封筒の水引の色:紅白

本堂の新築、現住職から若院さんへ住職の継承法要により次の代へ引き継がれる。どちらもお祝い事ですので紅白です。人生で何度もない大変おめでたいことです。

※2列に渡って表書きしても問題ありません。

<スポンサーリンク>

こちらが参列する時

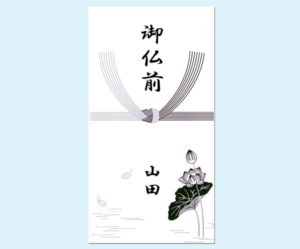

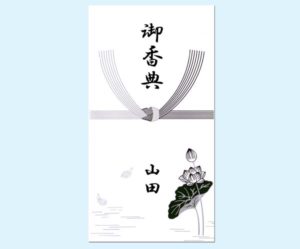

葬儀、通夜に参列する時

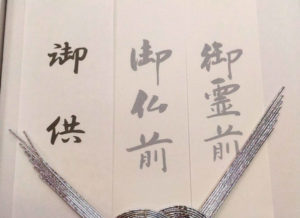

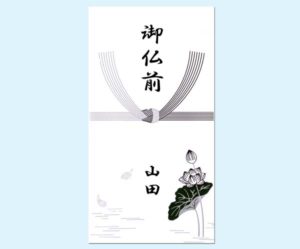

表書き:御仏前、御香典(御香資、御香料、御香儀など)

封筒の水引の色:黒白(黒銀)

浄土真宗では亡くなると同時に仏となられているという考え方なので葬儀でも「御仏前」と表書きします。他の宗派では亡くなって四十九日目に仏となられますので、亡くなって間もない葬儀では「御霊前」と表書きします。浄土真宗では「御霊前」はどのような場面でも使用しません。

「御香典」の表書きは昔、葬儀の時の供物やお香を地域の人々が持ち寄り、お供えしていた習慣が今に残りお香をご仏前にお供えする代わりに「こちらをお香代にして下さい」という意味で使います。

「御香典」は他の宗派でも広く使いますので相手の宗派がわからない時は「御香典」の表書きでお包みするのが無難です。

年忌法要(法事)に呼ばれた場合

表書き:御仏前、御供

封筒の水引:黄白または黒白

法事に呼ばれ金封をお供えする場合、水引の色の使い分けは三回忌くらいまでの年忌法要は黒白、それ以降の法要は黄白がよいと思われますが、厳格な決まりはありません。迷ったら真っ白な封筒に表書きしてお包みしても問題ありません。

どちらを書いても「ご仏前にお供えください」という意味合いになりますので問題ありません。また金封ではなくお菓子などをお供えする場合も同様です。

水引の色を黒白にするか黄白にするかについて個人的な考察

御布施(御法礼)意味の補足

お布施や御法礼という言葉ですが、読経というサービスへの対価という意味はありません。お念仏の教えを説いて頂いた「法施」に「財施」で感謝の気持ちを表しているものです。

どうぞ本堂にいらっしゃる阿弥陀様に御供えくださいという心でお渡ししましょう。お経に値段をつけられるわけはありませんので「読経料」「回向料」という表書きは浄土真宗では相応しくありません。

ちなみに○○法要御布施と目的を明らかにした方が丁寧ですが、たくさんお参りが重なった場合(入仏法要をしてから満中陰法要して建碑式もして…など)は単にまとめて「御布施」のみでもよいそうです。

参考になれば幸いです。

<スポンサーリンク>