真宗大谷派(東本願寺)の法事 事前に用意するもの

法事とは一般的に年忌法要のことを言います。

会館やお寺の本堂をお借りすることも多いですが自宅でお勤めする際の準備や必要なものを紹介します。また聞きづらいお布施の相場なども紹介します。

真宗大谷派(東本願寺)の法事とは

亡き人を偲ぶとともに、それをご縁にして仏さまの教えを聞き、阿弥陀さまに合掌礼拝(らいはい)する場です。

一般的には、法事は死者への追善供養や冥福を祈る場であり、読経は供養や祈りの手段であると理解されているようですが、決してそういうわけではありません。

亡くなった次の年の命日を一周忌さらに次の年を三回忌。それ以降は年数から1を引いた年にお勤めされます。

3,7の付く年に行い33回忌で弔い上げの地方もあれば50回忌まで行う地方もあります。

法事の事前準備

お寺との日取りの確認

少なくとも1ヶ月前には菩提寺と相談し日程を決めましょう。祥月命日(故人の亡くなった日)の前後で親族が揃う日を選びましょう。

※よく法事は命日より後になってはいけないといいますが、お寺にお聞きしたところ とくに問題はなく親族が集まれる日を選んでくださいとのことでした。後回しにしてうっかり法事の日を忘れないようにという昔の人の戒めのようです。もし忘れていたとして、思い出したなら遅れてでもお勤めすれば問題ありません。

<スポンサーリンク>

案内の葉書を出す

気心の知れた親戚なら電話でもよさそうですがハガキを出したほうが丁寧です。

文中に霊前、菩提を弔う、冥福を祈る等浄土真宗に相応しくない文言を使わないようにしましょう。

以下文例です↓(ハガキはもちろん縦書きです)

一周忌法要

謹啓 ◯◯の候 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます

さて 昨年◯月◯◯日に(故人名)が浄土に往生しましてから

早いもので一年を迎えようとしております

つきましては生前お世話になりました皆様のご来席を仰ぎ

一周忌の法要を営みたく存じます

ご多用中 誠に恐縮でございますが

ご出席賜れば幸いに存じご案内申しあげます

敬 白

記

日時 場所 お斎の有無

平成◯◯年◯月

三回忌以降

謹啓 ○○の候 皆様にはお変わりもなくお過ごしのこととお慶び申し上げます

さてこのたび (故人名)の◯回忌法要をいたしたく存じます

つきましては左記のとおり法要を相営みたいと存じますので

ご多忙中誠に恐縮とは存じますが何卒ご臨席のほどお願い申し上げます

敬 白

記

日時 場所 お斎の有無

平成◯◯年◯月

誰に葉書を出せばいいのか?迷った時は法事には誰を呼ぶか?こちらを参考にしてください。

-

-

法事法要のお参りに誰を呼ぶか?初七日から三回忌法要まで

法事法要のに誰を呼ぶか?初七日から三回忌法要まで 法事の用意をするのはなかなか大変です。お寺と日程の調整をして、会食をする会場の手配をして、返礼品を用意し… その中でも頭を悩ますのは誰をどの範囲まで法 ...

続きを見る

お斎(おとき)があるなら飲食店を予約します。

場所はその後のお墓参り等、移動の便利な場所で行うとスムーズです。

法事で使いますと言っておくとメニューを華美でないものに配慮して頂けます。仕出のお弁当を用意してお家で召し上がってもよいでしょう。

※お寺様にもご一緒して頂きたいところですが、土日などに法事が集中した際そういうわけにはいかない時があります。そういう場合は仕出のお弁当をお持ち帰りいただくか御膳料の名目で5000円程お包みすることが多いようです。

東本願寺法事の準備引き物の手配

引き物は参列していただいた方への感謝の品です。相場は3000円~5000円くらいが多いようですがかさ張らないものがよいでしょう。最近ではカタログギフトも増えているようです。

よく形の残るものはダメと聞きますが浄土真宗ではそういう迷信は気にしません。

法要やお斎が終わった帰りに渡すのが一般的です。地域によって異なりますが表書きは「志」が無難ではないかと思います。

当日を迎えるにあたって

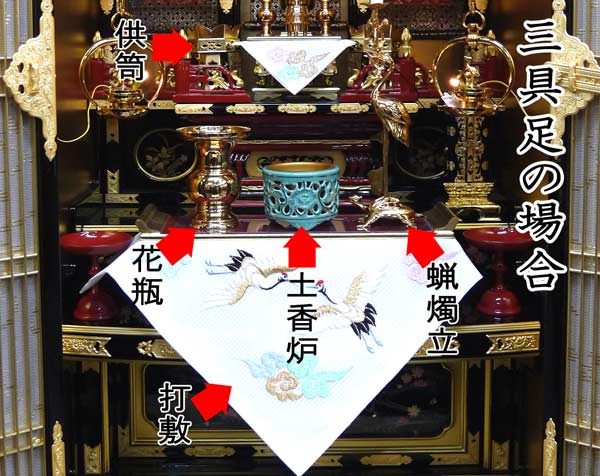

お仏壇を掃除し仏具を所定の位置に飾ります。

打敷を掛ける

三角の布です夏用冬用を季節で使い分けます

供笥(くげ)にお餅を用意する

左右同じ数ずつ盛ります。米の粉でできた落雁を備える地域もあります。餅、菓子、果物の順に優先順位が高く、お仏壇の中にご本尊が隠れないようにすっきりと配置しましょう。

たくさんお供えをしすぎるとお仏壇の中が雑然としてしまいますので、御親戚などから頂いたお供えはお仏壇の脇に別で台を設けそちらにお供えしましょう。

焼香盆を用意する

一人ずつ仏前へ歩み出て焼香するのではなく、回し香炉といって焼香したら次の方へ回すやり方もあります。あらかじめ火種を用意する必要がありますので、はじめるタイミングはお寺様と事前にご相談下さい。

-

-

法事用の回し香炉(焼香盆)用意準備の仕方について

法事の際 焼香盆(または回し香炉)を用意してください。 法事(年忌法要)の打ち合わせをした際に言われる謎のワード「回し香炉」 実はそれだけ用意しても付属品が足りなければ使用できず法事の進行に支障がでま ...

続きを見る

和ろうそくを用意する

真宗大谷派では棒形ではなく、先の太くなった「イカリ型」という形の和ろうそくが正式な和ろうそくになります

-

-

浄土真宗法事法要に使う和ろうそく一覧 色は?形は?

浄土真宗の法事で使う和蝋燭一覧 浄土真宗の法要に使う和ろうそくには4種類の色(白、朱、銀、金)があり場面によって使い分ける必要があります。一般のご家庭で法要を勤める際は白か赤を使うことが多いですが、使 ...

続きを見る

真宗大谷派は一周忌から赤の和蝋燭を使います。

そのほかは普段どおり御仏飯(御仏供)=ご飯 華鋲(けびょう)に青葉、花立の数だけお花をお供えしましょう。三回忌までは花があまり華美にならないようにご注意ください。下の画像真ん中の香炉は火舎香炉といって一般のご家庭ではほぼ飾りです。

※本来はご飯を2つお供えするのが正式ですがスペースの都合で省略されることも多いです。

小さいお仏壇でも基本は同じです。三具足(左から花立、香炉、蝋燭立ての順番に並べましょう)小さいお仏壇で華鋲を置くスペースがない場合は省略することもあります。

供笥(くげ)は上段にのらないようでしたら、中段の左右に配置して下さい。朱色の高杯で代用することもあります。

小さいお仏壇の場合

華瓶がないからといって代わりに湯呑で水はお供えしません。その場合は華瓶自体を省略してもかまいません。

中でろうそくを炊くのがちょっと心配だなと思ったら

お寺様と相談してお仏壇の下段で地火灯という一本立ての蝋燭立てで炊きましょう。

<スポンサーリンク>

浄土真宗大谷派(東本願寺)法事の服装は?

服装に関しては、以前に比べますとだいぶラフになりましたが、節度のある服装を心掛けましょう。男性の場合はネクタイを着用しなければなりません。女性も派手な服装は避け落ち着いたものが良いでしょう。

(お東門信徒法事勤行集より抜粋)

男性はビジネスの服装なら間違いはなさそうです。

平服でお越しくださいと言われ、普段着で行ってしまいアウェイな雰囲気になったというのはよくある失敗です(笑)

浄土真宗大谷派(東本願寺)法事のお布施の相場

近畿地方や大阪などでは年忌法要で3万円 御膳料、御車代で5000円ずつくらいです。

※地域によって異なる場合がありますので、お寺の世話役の方にお聞きするとよいと思われます。

-

-

浄土真宗のお布施の金額についてお気持ちの額をいくらかお坊さんに聞いてみた

※金額については色んなサイトに色んな事が書いてありますが地方によって異なるとしかいいようがありません。 お住いの地域の仏壇屋なら相場を知っているので気軽に聞いてみてください。 御布施の金額についてお気 ...

続きを見る

表書きは白い封筒に「御布施」と書きましょう。真宗大谷派では「読経料」「回向料」などの表書きは用いません。

「読経料」と書くとお経をあげてもらう=そのサービスに対する対価という意味合いになってしまい布施とは意味合いが違ってきますのでご注意ください。個人名ではなく「○○家」と書く場合もあります。

浄土真宗の法事 最後に

お仏壇の荘厳を調べるとお経机の上に香炉が乗せてある写真があったり地域によって差がありましたが、本山の出版物を参考にしました。

地域によって異なる場合もございますので詳しくはお寺様とご相談下さい。

皆様が法事をお勤めされる際の一助になればと思います。

おつきあい頂きありがとうございました

関連ページ:東本願寺のお仏壇日常の飾り方

-

-

浄土真宗東本願寺のお仏壇日常の仏具の配置飾り方

東本願寺の仏具日常の飾り方 真宗大谷派(東本願寺)の仏具の日常の並べ方をご紹介します。法事の時と違って並べる仏具が少ないのでスッキリと配置したいものです。 まず前卓(まえじょく)の上の配置▼ 前卓とは ...

続きを見る