東本願寺の仏具日常の飾り方

真宗大谷派(東本願寺)の仏具の日常の並べ方をご紹介します。法事の時と違って並べる仏具が少ないのでスッキリと配置したいものです。

まず前卓(まえじょく)の上の配置▼

前卓とはお仏壇の中段にある花立やろうそく立てを置く台です。報恩講や法事など法要の際は五具足といって鶴亀の蝋燭立と花瓶(かひん)を二つずつ配置しますが、普段は三具足の状態にしましょう。左から順番に花瓶(かひん)、香炉(前が陶器の香炉 その奥に金香炉)、鶴亀の燭台です。

2つの香炉を物理的に前後に配置出来ない場合▼

物理的に香炉を前後に並べることが出来ない場合は、金香炉は下ろして土香炉を残しましょう。

個別の使い方

花瓶(かひん)▼

抱き牡丹と八藤紋の彫り物が施されている場合、八藤紋(丸の中に四角の模様)が内側に向くように配置します。棘のある花や毒のある花は飾らないようにします。また造花ではなく生花をいけましょう。

夏場はすぐに枯れてしまい大変ですが、誰もが限りある命を生きていますよという戒めの意味合いがあるそうです。

土香炉▼

お線香を炊く場合は香炉の幅に合わせてお線香を折り、火が付いた方が左側にくるようにして、寝かせて炊きましょう。

折る長さ、本数には決まりはありません。よく見ると三本足になってますので一本が正面に来るように配置します。

※線香の本数は二本や四本はダメとかそういう語呂合わせは東本願寺では気にしません。

鶴亀の燭台▼

普段は木蝋という朱塗りの木のろうそくを立てておき、法要の際に本物の和ろうそくを炊きます。置く向きに作法があり亀の足は正面方向を向くようにし、蓮軸と呼ばれる芯は蓮の実の彫り物が正面を向くように配置します。

※木蝋ではなく電気のろうそくを立てる地域もありますので、適宜調整してください。

<スポンサーリンク>

上卓(うわじょく)の上の配置▼

上卓はご本尊の前にある前卓よりも小さめの台です。前列両端に一対あるのが華瓶(けびょう)、前列中央に火舎香炉(かしゃごうろ)、後方にお仏飯(おぶっぱん)を二つ配置します。

個別の使い方

華瓶▼

華瓶には樒などの青木を一枝挿してお供えします。これが他の宗派のお湯飲みの代わりとなります。

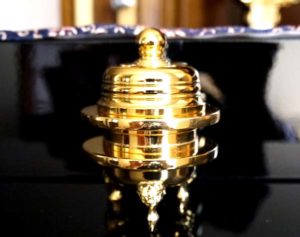

火舎香炉▼

火舎香炉はお寺ではご本尊の前で香を炊いたりしますが、一般家庭ではほとんど飾りになっているのが現状です。4つほどのパーツに分かれますので扱う際には落とさないように注意しましょう。

※スペース等の都合で火舎香炉自体を置かない場合もあります。

お仏飯▼

朝にご飯が炊けたら最初にお供えしましょう。東本願寺では円柱形にご飯を盛るのが作法です。お昼にはお仏壇から引き上げて仏様からのおさがりとして食べられるうちに頂きましょう。また両脇の掛け軸が親鸞聖人と蓮如上人の場合そちらにもそれぞれご飯をお供えします。

お仏飯が物理的に2つ配置できない場合▼

上卓の上にお仏飯が2つ置けない場合、仏器台という仏具の上に一つのせてお供えしましょう。

法要の際と違い三角形の打敷は普段は掛けなくても結構です。お寺様がいらっしゃる時だけ出してきて掛けるのが面倒だ(笑)と普段から掛けっ放しのおうちもあるようですが、花瓶の水をこぼして汚さないように注意しましょう。

また浄土真宗ではお位牌は配置しませんが、もし繰り出し位牌などがある場合はご本尊の正面を避けてお仏壇の中段の右端か左端に設置します。

参考になれば幸いです。

関連ページ:東本願寺 法事の前に用意準備しておくもの