お寺にお願いする仏教式地鎮祭

空き地にこんな光景たまに見かけますよね。建物の建築工事が始まる前に地鎮祭の準備が行われているということですね。

地鎮祭とは建築工事に先立ち、その土地に住む神様を祝い鎮めて工事の安全を祈願する儀式。

早い話が「ここに家を建てさせてください神様!」と神様にお願いするために、神主さんに祝詞を読み上げてもらうことですね

ところで神様ってことは、もしもお寺の本堂を建てる時や、仏式でやりたいときはどうしたらいいのでしょうか?

まさかお寺のように仏様を祀る建物を建てる時に神頼みというわけにもいきませんし、気になるところです。

今回調べてみたところ、意外にも仏教式の地鎮祭(地鎮祭とはいいませんが…)もありますので紹介したいと思います。主に浄土真宗式となっております。

<スポンサーリンク>

仏式では地鎮祭とはいいません

仏式とくに浄土真宗式では地鎮祭とはいいません。起工式といいます。

※ちなみに一般的な地鎮祭と起工式の区別の仕方ですが、

・地鎮祭が工事の着手前に行い、起工式が工事着手時に行う

・地鎮祭が一般の家、起工式は大規模な公共の建物etc

ただの施主による言い方の違いだけという意見もありました。

浄土真宗式地鎮祭を行う意味

もちろん土地の神様にお許しを頂くとか土地を清めるという意味合いはありません。(浄土真宗では祈願もしません)

"仏光照護のもと機縁の純熟をよろこび、仏恩に感謝して完遂の決意をあらたにする儀式"という意味になります。(浄土真宗本願寺派法式規範より)

※仏様の慈悲の光に護られていることを感謝するとともに、本堂を建替えるというご縁を頂きその機が熟した。さあやり遂げよういうような意味です。

霊を慰めるとか、何かのために祈願するという意味合いがないところが、浄土真宗式のお墓を新しく建てた時、最初のお勤めを建碑式とか建碑法要というのと似ています。

浄土真宗式地鎮祭で用意するもの

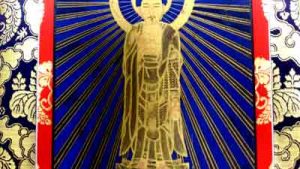

ご本尊(絵像または六字名号)

仏さまに感謝する場ですからこちらがないとはじまりません。

仏具一式

三具足(五具足)を前卓の上にのせて打敷を掛けます。もちろんお鈴も必要です。

線香、蝋燭、焼香盆

お勤めが行われますので必要です。また参加者が順番に焼香も行います。

お供え

おけそく(丸餅等)を供笥に盛り、頂いたものは周辺に配置します。

※用意しなくてもいいものは榊(さかき)です。もし青木を使用するなら華瓶に樒(しきみ)を用意しましょう。

浄土真宗式地鎮祭 式次第の一例

一、着席

二、開式の辞

三、住職焼香

四、勤行(三奉請、讃仏偈、短念仏など)

五、一同礼拝合掌

六、鍬入れ(縁起担ぎなので、必ずしもやる必要なし)・挨拶・祝辞など

七、住職挨拶

八、閉式の辞

関係者の焼香は勤行中に順番に行い、工事関係者の要望で鍬入れがどうしてもやりたいなら勤行より前には行わないそうです。

ちなみに自宅を新築する際、地鎮祭(正確には起工式)を仏式でやってもらいたいなら、お手継ぎのお寺にお願いすればやってくれるでしょう。

ただし土地の神様に立てる許可を得て下さいとか怒りを鎮めて下さいとかそういうことをいうと浄土真宗のお寺様には「私は霊能者じゃないんだから…」と難色をしめされるかもしれません。

お願いするとすれば「家を新築するので起工式のお参りをお願いします」と頼めばOKです。

参考になれば幸いです。

<スポンサーリンク>