こういう方は必見です。浄土真宗式の写経について説明します。

浄土真宗の写経について

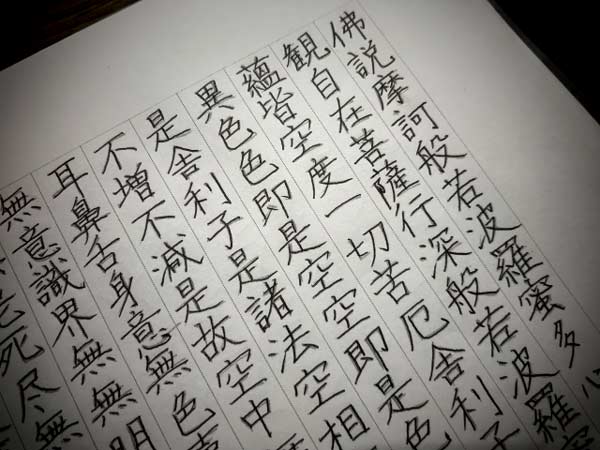

お経を自らの手で書き写す写経。まず最初に写経と聞いて思い浮かべるのは般若心経ではないでしょうか?

写経=般若心経というイメージを持つ方も多いと思います。

あまりにも写経としてもメジャーなので、ご家庭でなぞり書きで手軽に写経ができるキットも販売されています。

般若心経を写経する目的とは?

一般的な写経の目的

・功徳を積む

・修行の一環

・願をかける

・先祖を供養する

写経の目的はお経を書き写すことにより、功徳を積んだり、納経といって書いたお経をお寺に納めることによって大願成就を祈ったりします。

つまりなんらかのご利益を求めているわけですね。

そもそも浄土真宗では修行で功徳を積むとか、私欲のためにご利益があるという考え方もありませんし、般若心経を唱えたりもしません。

般若心経をあげない理由は般若心経のおおまか意味が↓

舎利弗よ!この世は空である。肉体も精神も実体は何もない。

それを理解すれば老いも病気も死も苦にはならない。

それに早く気づいて彼岸に渡る智慧を完成させなさい。

といった感じなので、自力で気付こう悟りを開こう!ではなく南無阿弥陀仏と唱えて阿弥陀様にお救い頂こうという考え方の浄土真宗では般若心経は重視していないのです。

-

-

浄土真宗では般若心経をとなえない! その理由とは?こたえは阿弥陀様の話じゃないから?

その通りではありますが という方も多いのではないでしょうか?お遍路などに行くと各お寺の御本尊の前でお勤めします。 二百六十二文字で書かれている般若心経、日本で一番となえられているお経かもしれません。 ...

続きを見る

浄土真宗では写経はしないのか?

「功徳を積む必要がない、般若心経を読むこともない」では浄土真宗では写経はしないのか?

というとそういうわけではありません。

浄土真宗式に写経をすればいいのです。手軽に写経を楽しめる本も出ていますのでご覧ください。

浄土真宗式写経正信偈のお手本をなぞり書きできる写経用紙

このように浄土真宗のお勤めでおなじみの正信偈を写経することができます。

浄土真宗用の写経用紙はもちろん もっと手軽に本になっているものもあります。

浄土真宗的写経書いて味わう正信偈

実際に文字を書き込むタイプの本、正信偈の現代語訳や用語解説が併記されているので 書いて意味を理解して内容を味わうのに最適です。

もちろん、写経したんだから先祖供養になった!とか阿弥陀様に願いが届いたかも!? とかそういう考え方は浄土真宗ではしませんのでご留意ください(笑)

※正信偈は正確に言うとお経ではなく浄土真宗のお念仏の教えや七高僧を讃えた偈文で漢詩に節がついた歌のようなものです。

本当に写経をするなら 書いて味わう阿弥陀経

先ほど正信偈はお経ではないと解説しましたが、阿弥陀経はれっきとしたお経です。

「写経」にこだわるならこちらから始めてみるのがいいかもしれません。

阿弥陀経とは、お釈迦様が弟子の舎利弗にお浄土の美しい様子、そしてお浄土にはどうすれば生まれることができるかを語りかける内容。用語や現代語訳付もついています。

まったく内容の違うことを吹き込まれてどんな気持ちなんだろ?

浄土真宗 おすすめの短いお経

正信偈や阿弥陀経が長いな…と思われる方は入門編として讃仏偈や重誓偈から写経されては如何でしょうか?

どちらも短いお経(正確には偈文)です。

浄土真宗のお経 讃仏偈(さんぶつげ)

文字通り仏さまを讃える内容で浄土真宗のよりどころとする経典の一つ「仏説無量寿経」の中に含まれる四言八十句の偈文(うた)です。

262文字の般若心経よりもちょっと長いです。

浄土真宗のお経 重誓偈(じゅうせいげ)

阿弥陀さまはすべての人を救うため、四十八の本願をおこされました。

そして心貧しく悩み苦しむ人々を救うことができなければ決して仏にはならないと重ねて誓われたという内容です。

般若心経よりも短い!

上記を踏まえて浄土真宗のお経を写経する目的

浄土真宗式写経の目的

・称えるだけでなく書くことで浄土真宗のお経の意味を深く味わえる

・筆で文字を書くため精神が集中しリラックス効果がある

・筆文字の練習になり字が上手になる

浄土真宗の写経字がうまくなくても大丈夫

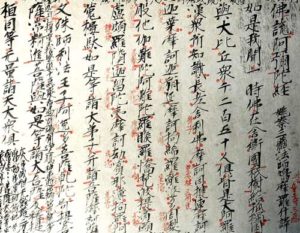

浄土真宗を開かれた親鸞聖人も阿弥陀経や無量寿経を写経されています。

(写経というより印刷技術が発達していない時代であったため、お経を書き写して普及に努める目的であったとも考えられます)

ちなみに写経で書き間違えたときの修正のルールはこちら 失敗した写経用紙を無駄にしないためにできること。写経用紙を捨ててしまう前にごらんください。 写経を書き損じしたときに直す方法 精神修養やお遍路の際、各札所に納経ということで納めるためにたくさん写経され ... 続きを見る

般若心経の写経の書き間違え 失敗した時の直し方 修正するときのルール色々

繰り返しますが浄土真宗では先祖供養や功徳を積むという考え方はしませんので、そういった意味での写経は行いません。

受験勉強の時に経験がありますが、ただ読むよりも声に出して読んだり自分の手で何度も書いた方が頭に内容が入ってきたのではないでしょうか?

より深く浄土真宗の教えを味わうために写経に挑戦してみてはいかがでしょうか?。