法事に呼ばれた時に用意準備していくものと心得

浄土真宗東西本願寺の(高田派も共通です)法事に呼ばれた時に持っていくものや必要なものを紹介します。

まず他の宗派と考え方が異なるのは故人のための追善供養ではなく故人の御命日を機縁とし、お念仏の教えを味わう場であるという点です。

法事の案内はがきが届いたら

施主はお斎(法事後の会食)や引出物など手配することが多く大変です。法事のお知らせが届いたら早めに返信しましょう。ただし誰でも法事に招かれるわけではありません。

招かれた人が故人にとって大切な人であったため施主は案内を送ったことを心に留め、欠席する場合は欠席する旨とおわびの言葉を書き添え、お供えの品などをお送りするとよいでしょう。

法事に参加する時の服装

浄土真宗の法事は故人に対する追善供養の場ではありませんので、必ずしも喪服である必要はありませんが、四十九日(満中陰法要)や一周忌くらいまではダークスーツに黒のネクタイが無難です。

平服で御参列くださいと案内があった場合もジャケットを羽織るくらいの装いが無難と思われます。

法事の持ち物

お供え

ご仏前にお供えするお花、金封、菓子折りなど。お花はアレンジメントにしてもらうとお仏壇の周辺に飾りやすいです。毒のある花、棘のある花は避けましょう。

お念珠(数珠)

合掌礼拝の際に必要です。蓮如上人は「念珠を掛けずにお参りすることは仏さまを手づかみするようなものだ」というほど大切な法具です。

経本

正信偈や阿弥陀経を唱和する時に必要です。正信偈は高確率でお勤めされますので用意しましょう。

門徒式章(肩衣)

浄土真宗門徒の法要やお寺参りのの際の正装です。できれば用意しましょう。

門徒式章▼写真は西本願寺用(紋で区別します)

持参するお供えについて

最近ではお花や線香ロウソクをお供えする方よりも金封(現金をご仏前にお供えする)や菓子折りを持参される方の方が多いようです。

お供えは自宅で行われる場合は、ケースバイケースですが、施主かご家族の方に「御仏前にお供えください」と一言申し上げてお渡しするか、仏間に通された時に仏前に供えます。

菓子折りをお供えする場合

菓子折りの箱の表書きは「御供」または「御仏前」としましょう。お菓子のお供えは後で仏様からのお下がりとして分配されることが多いので小袋に分けられたものが喜ばれます。

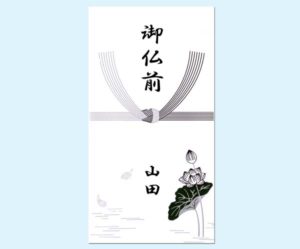

金封をお供えする場合

表書きは「御仏前」、「御供」(菓子折りを持参しない場合)などが他の宗派と共通して使える表書きです。よく百均などに「御霊前」の封筒が売られていますが浄土真宗では使いませんのでご注意ください。水引の色は黒白か黄白にします。

※色の使い分けに関してはこちらのページで

法事で御仏前に御供えする金封、菓子折り表書きについて

また御香典というワードは平たくいうと「お線香代にしてください」という意味なので理屈で言えば問題ありませんが一般的に葬儀のイメージになってしまいますので、お香代という意味合いでお包みする場合は「御香資」「御香儀」と表書きされるとよいでしょう。

また進物用のお線香を持参しても構いません。ちなみに新札がダメとかそういうことは浄土真宗では問題にしません。

浄土真宗の焼香の作法

一度休憩が入り、次のお勤めが始まるタイミングで順番に焼香が行われることが多いです。作法は浄土真宗共通ですがお香を香炉に入れる回数に各派決まりがありますのでご注意ください。

①仏前に進み、ご本尊を仰ぎ見ます。※この時はまだ合掌はしません

②焼香をします。

本願寺派(西)は1回、大谷派(東)は2回、高田派は3回 ※額に押し頂きません

③入れ終わったら合掌し、お念仏を称えます。

④合掌を解いて一礼します。終わったら自分の席に戻ります。

法事でよくある失敗

・お仏壇に先に手を合わせるのを忘れてしまう

久しぶりに会った親戚に挨拶をするのに気を取られて肝心の仏さまに手を合わせるのを忘れてしまわないように仏間に通されたらまず仏さまに手を合わせましょう。

・お供え、ご仏前を表書きが仏さまから読める方向に供えてしまう

はい!確かに仏さまにお供えしましたよ!とついアピールしてしまう方向にお供えしてしまいますが実は間違い。仏さまから私達に恵まれたものとして、私たちから読める方向に御供えします。

またお供え物はお腹がすいた仏さまやご先祖様が食べる為の物ではなく、私達の手元に届くまでに多くの人の苦労やご縁を経て、恵まれたことに対する感謝の心で御供えします。

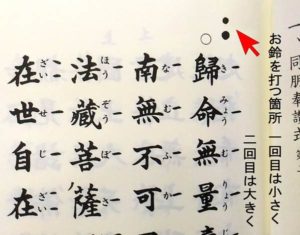

・手を合わせるだけなのにリンを打ってしまう

お鈴はお経の始まる合図です。お経を読まず、手を合わせるだけなら打つのは控えましょう。ドラマなどでよく見るシーンですが実は間違いです。

・焼香する際、お香を額に押し頂いてしまう

浄土真宗では額に押し頂かずに、各派の定められた回数焼香します

・他の宗派のように塔婆料を持参してしまう

浄土真宗では卒塔婆は立てませんので塔婆料は必要ありません。

御仏前の金額相場

法要後のお斎(会食)があると仮定してご夫婦で参列するなら2~3万円くらいが相場です。ないなら1万円くらいでよろしいのではないでしょうか。

表書きを「御仏前」にすると施主へ、「御布施」にしてしまうとお寺へ(正確には御本尊へのお供え)という意味合いになりますので書き分けに注意が必要です。とくに「添え布施」といって法事に招かれた人がお布施の一部を負担する習慣がある地域もありますのでとくに表書きにはご注意ください。

参考になれば幸いです。