この質問の背景には お寺は住職の住まいだから 貸してもらえないんじゃないか?

または 借りたら迷惑なんじゃないか?という理由が隠れているのではないでしょうか?

実はたいていのお寺では法事のためにお寺の本堂を貸して頂けます。

お寺でやる法事は実はメリットだらけです。一緒にシミュレーションしていきましょう。

お寺でおつとめする法事(年忌法要)

近年とくに都市部では住宅事情の変化もあり、自宅以外で法事(四十九日法要や年忌法要)をするご家庭も増えています。

葬儀会館を法事の会場として使用させてもらうこともできますが、所属寺の本堂も法事でお借りできることはご存知でしょうか?

お寺で法事する理由あれこれ

・家のスペースの問題

・単純に家に人を上げたくない(片付けるのが面倒など)

・家に仏壇がない

・御車代とか出したくない

お寺は宗教法人であって実は住職個人のものではありません。出資している檀家さんのものとも言えます。

ですから「法事に使わせてもらいたいんですが」と遠慮なくお願いしてください。

けっこう快く貸していただけるお寺も多いですよ。お寺で法事をすれば住職もわざわざ出張しなくていいですからね(笑)

よっぽどのことがない限り法事のために本堂を貸して頂けます。その際に用意しておくものや打ち合わせしておくことについてこちらで紹介したいと思います。

お寺でする法事のメリット

お寺で法事をする際のメリットを紹介します。

お寺でする法事メリット葬儀会館を借りるよりも格安

実はお寺の本堂をお借りした方が株式会社がやっている葬儀会館を借りるよりも格安で法事をすることができます。(仕出しや引出物を別途料金で一括で用意してくれるので楽というメリットはありますが)

家族親戚10人東京都で会館を借りると会館使用料安くて5万円(税金、お布施別)

※表示金額プラス「祭壇料、お花代、線香、蝋燭、焼香セット別」ということもあります。事前見積は必須です。

葬儀会館は宗派に合わせて祭壇やご本尊を用意する必要がありますので祭壇料の名目で別途費用がかかってしまいます。

お寺では自分のうちの宗派のご本尊がすでに安置されています(当たり前ですが…)のでそれが必要ありません。

お寺の本堂をお借りする場合3000円~2万円くらい(お布施別)です。なしでいいというお寺もあるようです。

※お寺によってはお席料が規約で決められている場合もありますので詳しくはご相談ください。

また自宅で法事を営む際、お寺様に通常5000円程お包みする「御車料」もこちらからお寺へ出向けば必要ありません。

お寺でする法事メリットお寺にお墓がある場合そのままお墓詣りに行ける

お寺の境内地にお墓があると 法事終了後のお墓への移動が楽になります。

あらかじめお墓は掃除をして、お花を新しいものに交換しておきましょう。

お寺でする法事メリット何よりお寺の本堂は広い

マンションに親戚が集まるとスペースの問題が出てきますので広い本堂を借りることはメリットが大きいです。

とくに浄土真宗のお寺は聴聞の場ということで仏さまがおられるスペース(内陣といいます)よりも門徒がお参りや法話を聞くスペース(外陣といいます)が広く取られているため法事にはもってこいです。

お寺で法事をするメリット正座しなくてもいい

最近ではお寺の本堂には畳用の椅子があらかじめ用意されています。

焼香の時に立ったり座ったりする際や長時間の正座ができない足の悪い方には最適な環境です。

家で法事をする場合 参列する人数分の椅子を用意するのは大変です。

お寺でする法事一つ気になること

至れり尽くせりの葬儀会館の法事と比べると気になることはあります

最初の方で少しふれましたが、葬儀会館や斎場なら法要の流れを熟知した係員が進行の手助けをしてくれるでしょう。その人件費込みの料金です。しかしぶっちゃけ必要ありません。

僧侶の読経が始まってしまえば、勝手に法要は進行していきますし、親族のすることなんて休憩の時にお茶を用意することしかありません。

あらかじめ休憩と焼香のタイミングさえ僧侶と打ち合わせしておけば心配はありません。

お寺でする法事予め相談しておくこと

法事を行う日時

希望の日時と他の家の法事が重なると本堂が使えません。なるべく早め2か月くらい前には本堂を法事のためにお借りできるかを問い合わせした方がよいでしょう。

法事に使うロウソク線香仏花の用意について

法事で使う和ろうそくやお線香をお寺で用意していただくか?用意してもらって実費を支払うか?相談する必要があります。

お花は本堂にあるものをそのまま使わせていただける場合もありますが、用意してもらって実費負担なのか?

お花をそのまま使わせていただくにしてもお寺でなんらかの用意をしていただける場合、実費をお布施に足してお包みした方がよいでしょう。

立替てもらう場合はきちんと清算をすることを忘れないようにしましょう。

お位牌は持っていくのか?

浄土真宗の場合、お位牌はもっていく必要がない場合もあります。

他の宗派の場合もお家からむやみに動かさない方がよいといわれる場合もありますので事前にご相談ください。

なくてもお寺の過去帳に戒名は記録されていますので問題ないことも多いです。

休憩の時のお茶の用意

法事は途中で休憩が入ることが多いです。お茶や茶菓子の用意は一式、家から持って行った方がよいと思われますが、急須や湯飲みは貸していただける場合もありますので、事前にご相談ください。

食器するをお借りした場合、法事が終わったら炊事場をお借りして洗ってお返ししましょう。他の檀家さんも使用しますので。

お寺で法事確認事項

・本堂が使用可能な日時

・仏花や和ろうそくの用意(実費?)

・位牌や遺影が必要か?

・休憩時のお茶の用意

お寺でする法事親族側が用意していくもの

用意していくもの

・数珠 ご本尊に手を合わせる際、どの宗派でも必要です

・経本 浄土真宗の場合 正信偈を全員で唱和することが多いです

・御供え お供えは基本的に親族で分配して持ち帰りお下がりとしておうちでいただきます

・御布施 卒塔婆を新しく建てる場合は「塔婆料」も大体3000円程必要です。本堂使用に対するお礼など詳しくは下記で

経本はお寺で借りられる場合もありますが、この機会にマイ経本(浄土真宗なら正信偈と阿弥陀経が載っているもの)を購入してはいかがでしょうか?

塔婆料は浄土真宗では必要ありません。

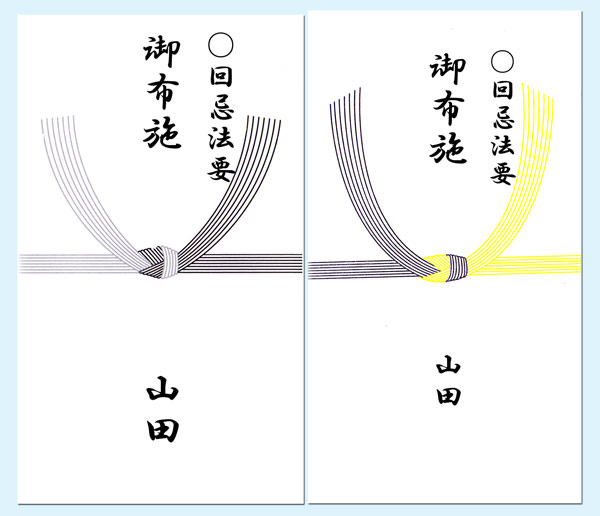

本堂をお借りすることへの封筒の表書き

法要に対する表書きはそのまま「お布施」ですが、本堂を使用させていただくことに対しては白無地の封筒に「御席料」と表書きをします。タイミングは事前にお渡しするか法事終了後にしましょう。

「御席料」は上でも書きましたが相場は3000円~20000円くらいです。下限は月刊住職の情報を基にしております。上限はいくら高額でもかまわないでしょう(笑)

※名古屋周辺の一部地域の浄土真宗のお寺では「会所料」(えしょりょう)と表書きすることもあるそうです。

関連ページ:

-

-

浄土真宗お布施の封筒の表書き一覧 法事法要,葬儀,永代経など

浄土真宗お布施の封筒の表書きはどうしたらいい? そんな時よくあるのが 表書きはなんて書けばいいの? 年忌法要、葬儀その他仏事に用いられるお布施の袋(金封)は紅白、黒白、黄白の三種類の色の水引を使い分け ...

続きを見る

お寺の法事での服装は?

お寺以外で法事をする時と同様です。年忌法要であって、お葬式ではありません。

喪服である必要はありません(喪は一周忌で明けているはずです)が、3回忌までは黒いスーツに黒か無地の濃い色のネクタイで落ち着いた服装がよいそうです。

お寺で法事をする用意 最後に

葬儀会館でする法事は予算を設定して決められたものから選択していけば、引き物から会食(お斎)までスムーズに用意してもらえます。

お寺での法事は結構細かくお寺様と相談することも多く至れり尽くせりではないので、その辺りはご注意下さい。

法事、葬儀に限らず良い仏縁になると仏前結婚式にも快く貸していただけると思いますのでお寺様にご相談ください。

もちろん法要後の後片付けは忘れてはいけません。参考になれば幸いです。