浄土真宗本願寺派の本山へ行ってきました。

西本願寺は1591年(天正19年)時の権力者 豊臣秀吉から現在の土地を寄進され建てられました。正式名称は龍谷山本願寺。お西さんと呼ばれ親しまれています。本尊の阿弥陀如来を安置する阿弥陀堂、宗祖親鸞聖人の木像を安置する御影堂ともに国宝にしてされており、両堂とも日本の木造建築の中でも指折りの大きさです。

また他の木造の仏教建築とことなる特徴は内陣(ないじん)と呼ばれる御本尊を安置する場所よりも、門徒が参拝をする外陣(げじん)がかなり広く造られており、昔から仏法聴聞の場として機能してきたことがうかがわれます。

御影堂(国宝)▼

東西48メートル、南北62メートル、高さ29メートル。親鸞聖人の木造と歴代門主の御影が安置されています。ご本尊が祀られている阿弥陀堂よりも宗祖の祀られている御堂が大きいのは他の宗派にはない特徴です。また木像は親鸞聖人が71歳の時に自作したと伝えられています。

阿弥陀堂(国宝)▼

東西42メートル、南北45メートル、高さ25メートル。御本尊の阿弥陀如来の木像が安置されています。訪問当時はまだでしたが天井蒔絵が現在修復工事中です。

阿弥陀堂と御影堂を繋ぐ渡り廊下▼

念仏奉仕団という全国から清掃などの奉仕をされるみなさんによって美しく保たれています。また破損した箇所を修復する為に鳥や魚など様々な形の木が埋め込んであります。修復をした職人の遊び心だそうです。たくさんあるそうなので探してみると面白いと思います。

大銀杏▼

樹齢400年。別名本願寺の七不思議の一つに数えられる水噴きの銀杏。火災の時に水が噴き出し堂宇を守ったと言い伝えれています。また植えられた際に上下逆さまだった為、根っこを空に広げたような形で立っているという伝承もあります。

太鼓楼▼

重要文化財。北東の最も端にあり敷地の外からでも見ることができる太鼓楼。普通は鐘楼(鐘つき堂)があればいいのに、なぜかこの太鼓楼まであるのは珍しく、本願寺の七不思議の一つに数えられています。

手水舎(ちょうずや)▼

地味ですが重要文化財です。重要文化財で手を洗えるなんて(笑)

天水受けの天邪鬼▼

四方をそれぞれ天邪鬼が支えています。こちらの4体の他に御影堂の彫物にも天邪鬼がモチーフになっているものがあり、天水受けを合わせて本願寺には16体の天邪鬼が存在するそうです。

天邪鬼=雨のじゃく 火災から本堂を守りたいという願いからでしょうか?

沓石(くついし)▼

一見木製ですが、木の間から中を覗くと石で出来ており木でまわりを覆われているのがわかります。元々はザクロの木でできていた沓石を親鸞聖人の600回大遠忌の修理にあたり石に造り替えましたが、昔の面影を残すために石を3センチほど木で覆ったそうです。本願寺七不思議の一つに数えられます。

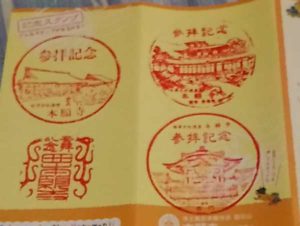

ご朱印はないので記念スタンプで▼

京都駅近くの一等地にドンと立てられている本願寺。拝観料もなく観光地化していないのでゆっくりと境内を見て回れます。京都駅からバスも出ていますが歩いても15分くらいです。京都を訪れた際は是非お参り下さい。

<スポンサーリンク>