このような疑問をお持ちの方必見です。

浄土真宗のご家庭のお正月の過ごし方迎え方について、お仏壇の飾り方や用意するものを解説します。

お仏壇の中に何か特別なものを用意する必要があるのでしょうか?また喪中の場合の過ごし方も解説したいと思います。

浄土真宗のお正月の準備一覧

浄土真宗のお正月 仏壇で必要なことをあれこれ説明していきます。

お正月を迎える前にお仏壇の掃除を

まずは新年を迎える前にお仏壇の中を掃除しましょう。

一度仏具を中から取り出してお仏壇の中の埃を落とし、真鍮製の仏具を磨いてからお正月用の飾りをする準備をしましょう。

この機会に本来不要なもの(お札、観光土産で頂いた他宗派の仏様)等も片づけましょう。

-

-

お仏壇の掃除 漆(黒塗り部分)の磨き方

お仏壇の掃除の仕方、漆部分のお手入れ方法 普段はあまり気にならないのに年末やお盆、お彼岸が近づいてくると、お仏壇の汚れがなんだか気になる。そんなことありませんか? 親戚やお知り合いに手を合わせて頂く機 ...

続きを見る

浄土真宗のお仏壇お正月のお仏壇の飾り方

基本的には法事(年忌法要)と同様に飾ればOKです。

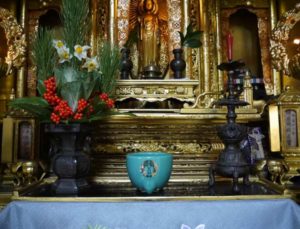

写真は西本願寺の仏壇

特別に必要なものといえばお餅です。

お正月用のお餅をお供えし 花立には松一式か松と一緒にお花を生けましょう。

お寺と同じように飾るなら松が必要になりますが、基本的に花屋さんで売っている仏花を飾れば問題ないでしょう。

お餅を飾る場所は後で詳しく紹介

お正月は1月なので 打敷(三角の布)は冬用を掛けます。

-

-

浄土真宗の打敷の掛け方 飾り方と由来

法事の前の打敷の掛け方について 法事(年忌法要)や報恩講の際は打敷をかけましょう。…といわれても打敷ってなんだっけ? ああ「花嫁が着る婚礼衣装か」(それは打掛です) 法事の前に慌てないようにあらかじめ ...

続きを見る

浄土真宗のお正月 お餅を飾る場所に決まりはあるのか?

通常 法事(年忌法要)では供笥という仏具にお餅を一対飾りますが

お餅は本来、供笥(くげ)に盛るのが正式ですが、正月飾りのお餅の場所に厳格な場所は決まっていないようです。

高杯(たかつき)に盛ってもよろしいですし、お皿にのせてお仏壇の前方にのせてもよろしいでしょう。

これは法事の時のお餅の配置(本山の資料より)

法事(年忌法要など)と同じ配置にするならご本尊の前のこの位置に御供えしましょう。

仏壇の飾り方 お寺の正月の飾りを参考にすると

家のお仏壇はお寺のミニ版といえます。お寺の正月飾りを見てみましょう。

浄土真宗 東本願寺のお寺の正月飾り

近畿地方の某お寺のお正月の飾り方。東本願寺のお寺です。

三具足の間にお餅がお供えされています。花瓶には松と千両などでお花を仕立て、豪華な打敷がかかっています。

お寺と同じ場所にお餅を配置してもよろしいですが、物理的に無理なら前の方の段にお皿などにのせて御供えしましょう。

※本山や別院では3日間お正月用の荘厳がなされます。それにならい1月4日の朝に元の飾り方に戻しましょう

浄土真宗のお正月の過ごし方家族揃っておつとめをしましょう

お正月の朝は家族そろってご本尊にお参りし新年のご挨拶をしましょう。

こちらもひとつの初詣といったところでしょうか。

一年の計は元旦にあり、この日は家族全員 お仏壇の前で正信偈をおつとめしましょう。

浄土真宗のお正月初詣はどうしたらいい?

初詣といえば神社を優先してしまいそうですが

初詣はついつい神社に行ってしまいがちですが、やはりお手次のお寺(菩提寺)や各地の別院、本山のご本尊にお参りしましょう。

お寺では修正会(しゅしょうえ)または元旦会(がんたんえ)という新年の法要が行われますので、是非ご参加ください。

修正会(元旦会)は元日を祝うと共に阿弥陀様の慈悲の元、新年の第一歩を歩み出す行事です。あらためてお念仏の教えを聴き決意を新たにする機会として下さい。

浄土真宗のお寺は「宝くじが当たりますように!」とか「就職できますように!」といった祈願をする場所ではないので注意が必要です。

※他の宗派のお寺と違って厄除け、商売繁盛などの各種祈願やおみくじ、ご朱印もありません。

<スポンサーリンク>

代わりに新年という節目を機会に何か今年の誓いを立ててみてはいかがでしょうか?「一日一回はお本尊の前でお念仏します」「お仏壇を埃だらけにしません」等

神社に行くのはダメではないですし、怒られもしませんが「初詣は神社に行ってもいいけど阿弥陀様に手を合わせれば充分では?」というスタンスのようです。

他の宗派のお寺ではなんてとなえたらいい?

浄土真宗や浄土宗のお寺ならご本尊は阿弥陀様なのでもちろんとなえるのはお念仏「南無阿弥陀仏」ですが、他の宗派のお寺に参拝する場合はどうしたらいいでしょう?ちなみに関東で初詣ランキングに入っているお寺のご本尊は

目黒不動尊瀧泉寺(不動明王)

西新井大師(十一面観世音菩薩)

浅草浅草寺(聖観世音菩薩)

柴又帝釈天題経寺(帝釈天)

深大寺(釈迦如来)

結論から言うと普段どおり「南無阿弥陀仏」で結構です。親鸞聖人も浄土和讃の中にこのように記しています。

南無阿弥陀仏をとなうれば 十方無量の諸仏は

百重千重囲繞してよろこびまもりたもうなり

(浄土和讃)

意味:南無阿弥陀仏と唱えれば数限りない仏様たちが百重にも千重にも取り囲んでよろこび護ってくださいます

諸仏が護って下さるので他の神仏の前で「南無阿弥陀仏」と唱えて大丈夫です。誰にも怒られません(笑)

というか神社でも南無阿弥陀仏ととなえている人は意外と多いのでは?

浄土真宗のお正月しめ縄や門松などの飾りは?

しめ縄は不浄なものの侵入を防ぐための結界のようなもの。門松は年神様に下りてきていただく時の目印という目的がそれぞれあります。神事なので浄土真宗どころか仏教とは関係のない習慣です。

こちらも初詣と同様に「お正月らしさを出す目的にやってもいいけど必要ないのでは?」くらいのスタンスです。

うちもお寺様にしめ縄を飾ってあるのを何度も目撃されましたが、何か言われたことは一度もありません(笑)

さすがにお寺にはしめ縄はありませんでしたが…

浄土真宗のお正月喪中の場合の過ごし方は?

浄土真宗には喪中という概念がないので普段どおりに過ごしてもらってまったく問題ありません。ただ家族を亡くして初めて迎えるお正月は心静かに迎えるのもいいと思われます。

新年のあいさつ回りは控えたり、年賀状は出さずに松の内が明けるのを待ってから寒中見舞いとして近況報告などをすることもあります。

-

-

浄土真宗の喪中ハガキ(年賀欠礼ハガキ)文例 喪中がないって本当?

文例付浄土真宗の喪中はがきについて 毎年11月頃になると喪中はがきが届き始めます。「喪中のため新年のご挨拶を控えさせて頂きます云々」のあのはがきです。 あまりにも当たり前に送ったり、届いたりするので気 ...

続きを見る

浄土真宗らしいお正月を紹介しましたが、地域によって色々な風習があると思いますので詳しくはお寺様にご相談下さい。

参考になれば幸いです。