西本願寺の仏壇仏具日常の飾り方

本願寺派(西本願寺)の法事の時ではない平常時の仏具の飾り方並べ方をご紹介します。法事の時と日常では実は異なる部分があります。お仏飯(ご飯)を御供えする時間、位置、理由など作法についても説明させて頂きたいと思います。

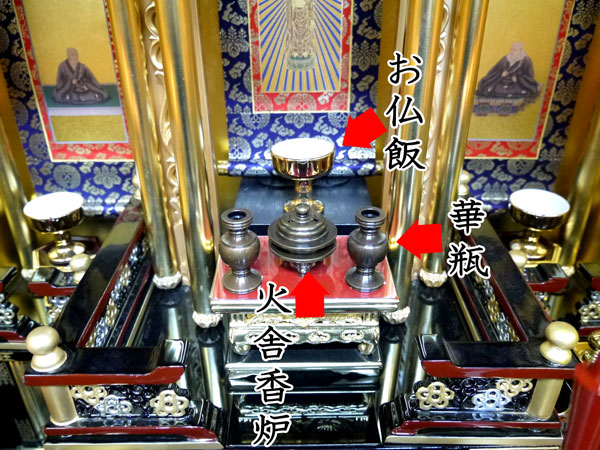

西本願寺のお仏壇の上段の配置▼

御本尊の前に配置されている上卓(うわじょく)という台の上の飾り方です。左右に華瓶(けびょう)と呼ばれる器を一対、その真ん中に火舎香炉(かしゃごうろ)を配置します。

個別の使い方

仏飯器(ぶっぱんき)

ご飯をお供えするための器です。本願寺派では蓮の蕾(つぼみ)の形に盛ったお仏飯(ご飯)を御本尊の前と両脇の親鸞聖人(右側)、蓮如上人(左側)の前にも御供えします。ご飯は仏様やご先祖様が食べる為ではなく、この食を恵まれたことに感謝し恭敬の心でお供えします。

両脇の掛軸が名号(人物ではなくて文字)の場合はそこにはお供えせず、御本尊の前だけでけっこうです。

朝一番に焚いたご飯をまずお仏壇にお供えするのが本来ですが、朝にご飯を炊かないご家庭もあるかと思います。そういう場合は時間帯を問わず、いつでもご飯を炊いた際に御供えしましょう。

お寺では御本尊の前には2つお供えしますが一般家庭ではスペースの都合上1つの場合が多いです。いずれの場合もお供えし、お勤めしたり手を合わせたら、早めに下げて仏様からのお下がりとしておいしいうちに頂きましょう。

お仏供(おぶっく)、おぶくさん、ごはんさん、仏飯(ぶっぱん)等地方によって様々な呼び方があります。

華瓶(けびょう)▼

華瓶にはシキミやビシャガキなどの青木を一枝ずつ一対差して御供えします。他の宗派でいうところのお水の御供えを浄土真宗ではこのように行います。

華瓶を配置するスペースがない場合は省略される場合もあります。その場合もコップや湯飲みなどではお水をお供えしません。

火舎香炉(かしゃごうろ)▼

中央に配置されている火舎香炉はお寺では焼香などに用いられますが、一般家庭ではほとんど飾りです。4つくらいのパーツに分かれますので動かす際には落とさないように注意して下さい。こちらも省略される場合があります。

<スポンサーリンク>

お仏壇中段の仏具の飾り方

お仏壇の中段、前卓(まえじょく)という台の上の仏具の並べ方です。左から花瓶(かひん)、香呂(こうろ)、蝋燭立(ろうそくたて)です。三つ揃って三具足といいます。報恩講など大きな法要の際は花瓶と蝋燭立がそれぞれ一つずつ増えて五具足にしますが、平常時は基本三具足がよろしいでしょう。※用意するお花が一つですみますし^^;

個別の使い方

花瓶(かひん)▼

どんな形の花瓶でも耳の部分があるものは、それが両端に来るよう配置します。季節に合わせた四季折々の花やお庭で育てているお花を生けてもよろしいですが、棘のある花や毒のある花は飾らないようにします。また造花も用いません。

仏さまやご先祖様にお供えするのだからきれいな方を仏壇側へ向けなさいという意見がありますが、お花が私達のほうを向いているのは仏様から私達へのおはたらき(お慈悲の心)がこちらに向けられていることを表しているので安心して綺麗なほうをこちらに向けましょう。

香炉▼

お線香を炊く場合は香炉の幅に合わせてお線香を折り、火が付いた方が左側にくるようにして、寝かせて炊きましょう。本数に決まりはありません。

蝋燭立▼

普段は木蝋という朱塗りの木のろうそくを立てておき、法要の際に本物の和ろうそくを炊きます。木蝋ではなく日常は電気の蝋燭を立てる地域もありますので適宜調整してください。

浄土真宗の仏壇 普段は使わない仏具

打敷(うちしき)と供笥(くげ)は普段は使いませんのでしまっておいてください。ご飯以外に何かお供えする場合、朱色の高杯(たかつき)の上に盛りましょう。

仏具の向きに注意

仏具を配置する際、向きに決まりがありますので注意しましょう。香炉、蝋燭立など足が三本ある仏具は一本が正面(私達の方向)を向くように並べます。逆向きに配置しないように注意しましょう。

唐木仏壇、家具調仏壇の場合

家具調仏壇▼

唐木仏壇▼

家具調仏壇と呼ばれる現代的なデザインの仏壇でも、黒檀紫檀などの銘木で作られた仏壇でも基本的な飾り方は同じです。現代風の仏具でも三具足の配置は左から花瓶、香呂、蝋燭立の並び方は崩さないようにしましょう。

※家具調仏壇、唐木仏壇では両端に下がっている菊輪灯は省略される傾向にあります。

お位牌について

また浄土真宗では本来お位牌は配置しませんが、もし繰り出し位牌などがある場合はご本尊の正面を避けてお仏壇の中段の右端か左端に設置します。上の方に貼ってある写真をもう一度見て頂くと端っこの方に控えめに配置してあると思います。

浄土真宗本願寺派のお仏壇の飾り方、参考になれば幸いです。

関連ページ:本願寺派の法事の場合の飾り方はこちらをご覧ください。

<スポンサーリンク>