浄土真宗の中陰法要について

ご家族が亡くなったのち初七日、二七日、三七日…六七日、七七日(四十九日)というように7日毎に勤められる法要を中陰法要といい、最後の七七日(四十九日)はとくに満中陰として丁重にお勤めします。

中陰法要では正信偈が勤められることが多いですが、その際、住職だけでなく参列した人全員で唱和をするのが正式です。

中陰中は中陰壇という仮の祭壇に亡くなった方の遺骨を満中陰(四十九日)まで安置しその後納骨します。

※本来祭壇とはいいません

故人の遺影やロウソク立てや花立が葬儀業者さんによって中陰壇の方に用意されるため、ついついそちらの方に目が行きがちですが七日毎のお参りはお仏壇の方で行われます。(正確に言うと阿弥陀様の前)

お仏壇がなく中陰壇のみで、そこに阿弥陀様や南無阿弥陀仏の名号が掛かっている場合はそちらで中陰法要がお勤めされます。

なぜ遺影や遺骨に対して手を合わせないのか?

七日毎の中陰法要は亡くなった方への追善回向のためのお参りではないからです。浄土真宗以外の多くの宗派では死後四十九日間、死者は冥土への旅に出ており七日毎に裁判にかけられ、その裁判の日の前に残されたもの達が追善供養のためのお参りをし、少しでも死者に有利になるようするため功徳を差し向けるという考え方です。

亡くなると同時に阿弥陀様に救い取られて浄土に生まれるという教えの浄土真宗の教義にはそぐわない考え方です。つまり旅をする暇もなく浄土に往生されるので追善供養や冥福を祈る必要もないわけです。

追善供養ではないならどういうお参りなのか?

肉親の死の悲しみの中から故人の遺徳を偲ぶとともに、これを機縁として人生のよりどころとなるお念仏の教えを聞き、阿弥陀様への感謝の念を深めるための法要となります。故人ではなく阿弥陀様に手を合わせるのはこのためです。

また残された私達に人生の無常や生きる意味というのを改めて考える期間を故人が用意してくれたとも解釈します。

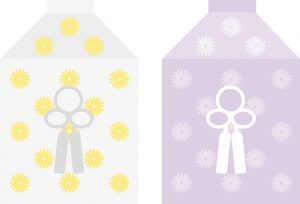

浄土真宗の中陰中の仏壇の飾り方

打敷は白い色のものを掛ける、ない場合は裏返して白い方向を向ける。(紙で代用はしません)お供えする花は「無色花(むしきか)」といって青木(樒やヒサカキ、ビシャガキ)のみ または青木と白い菊を花立に供えます。

供笥には白いお餅か米の粉でできた落雁をのせましょう。本願寺派、大谷派ともにろうそくは白い和ろうそくを使います。御仏飯(ご飯)も故人の茶碗に盛るのではなく仏飯器に盛りましょう。中陰段にご飯をお供えするときも同様です。

※基本的に法事のときと同じですが、色合いがかなり控えめです。

浄土真宗の中陰勤行 気にしなくていいこと

×四十九日が3か月にまたがるとよくない

始終苦(始終苦)が身につく(三つき)という語呂合わせなので気にする必要はありません。

※月の後半に亡くなれば四十九日が三か月にまたがるのは珍しくないどころか逆に多いくらいです

×中陰中は蝋燭の灯かりを絶やしてはいけない

蝋燭の灯かりは阿弥陀様の智慧を表しています。浄土真宗では常に火がついていないとあの世へ旅立った死者が迷うとかそういう考え方はありません。

×線香も絶やしてはいけない

こちらもあの世へ旅する人は香しか食べられないという考え方からなので必要ありません。お参りの時だけ炊けばけっこうです。

四十九日が終わった後、中陰壇にある遺骨や遺影はどうしたらいい?

遺骨は満中陰が終わったらお墓などに納骨しましょう。これという時期は決まってはいませんのでお寺と相談して適当な時期に納骨しましょう。

また基本的にはお仏壇の中には遺骨を入れることはしません。お仏壇の正面を避けた前方や床の間に台を設けてそちらに納骨まで安置するようにしましょう。

遺影を部屋に掲げる場合はお仏壇の真上に飾ったり、中に入れたりはしないようにしましょう。お仏壇に向かって右か左の壁の長押部分や上部、または家具の上にスタンドを用いて立てたりするとよいでしょう。

遺影も遺骨もお仏壇に入れないのは、お仏壇はあくまで阿弥陀様を安置する場所という考え方に基づくものです。

まとめて気をつけたいこと

・故人の遺影の前ではなく阿弥陀様または六字名号の前でお勤めをする

・なんで中陰壇の遺影の前で読経しないの?って怪訝な顔をしない

・遺影や位牌で阿弥陀様や六字名号が隠れないようにする

・中陰壇に気を取られてお仏壇の中の荘厳を怠らない

・ご飯をお供えする時は故人の茶碗に盛るのではなく仏飯器で

・様々な迷信は気にしない

七日毎のお参りですが、亡くなった日の前日を1日目とする地域もありますので日取りについてはお寺とご相談ください。