浄土宗も浄土真宗も日本国内ではメジャーな宗派ですが わからない方も多いのではないでしょうか?

教義や仏壇の中の飾り方などを画像を使って比較していきます。

浄土宗と浄土真宗の違いを比較!

浄土宗、浄土真宗ともに南無阿弥陀仏とお念仏をとなえれば必ず極楽浄土に往生できるという点では同じですがどのように違うのでしょうか?法然上人と親鸞聖人の念仏観などから比較していきたいと思います。

浄土宗と浄土真宗の共通点拠り所とする経典は同じ

まずは共通点。両宗派とも浄土三部経「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」を根本経典とします。

法然自身は三経とも同等に見ていますが、浄土宗では法然が師と仰いだ善導大師が『観無量寿経』を重視していたため尊重される傾向にあります。

浄土真宗は阿弥陀仏の本願の云われと詳細が説かれている「無量寿経」をとくに重視しています。

浄土宗の法然と浄土真宗の親鸞の関係

二人は師弟関係にあったことは有名で二人とも若い頃、それぞれ比叡山で修行をし、自力修行に限界を感じて自分の進むべき道を求めて比叡山を去っています。

出会いは法然69歳、親鸞29歳の時、親鸞が法然のもとを訪ねます。

それから親鸞は法然のもとに通い詰め法然の提唱する専修念仏こそが人々が救われる道だと確信します。

親鸞は自分で宗派を興したという自覚はなく「弟子の一人も持たず候(歎異抄第六章)」「たとえ法然上人にだまされて念仏が地獄へ落ちる手段であったとしても後悔はない(歎異抄第二章)」と生涯法然の弟子であることを貫いています。

浄土宗と浄土真宗という呼称について

親鸞は法然の教えを否定して新たな宗派を開いたのではなく、その教えをさらに深めようとしていく過程で分岐していったものが「浄土真宗」であったと考えられています。

※親鸞の死後、浄土真宗の各宗派は教行信証の執筆年とされる1224年を浄土真宗の開かれた年と定めています。

浄土真宗という呼称が使われるようになったのは戦後のことで、それまでは「一向宗」などと呼ばれていました。

浄土真宗という呼び方には「浄土宗の真の教え」という意味があるとして浄土宗からの反対があったためです。

※本願寺門信徒手帳によりますと"往生浄土のための真実の教えという意味で、阿弥陀如来の本願他力の教えをいいます"とあります。

<スポンサーリンク>

浄土宗と浄土真宗 同じ南無阿弥陀仏でも

浄土宗の南無阿弥陀仏

専修念仏こそが浄土への往生を約束するもの。信心を得るために、阿弥陀仏を信じいっさいの行(修行)を捨てて念仏だけをとなえなさい。

ただひたすらに南無阿弥陀仏と声に出してとなえれば仏の救済を受け浄土に往生することが出来るし平和な生活をおくることができるという教え。

どこにいても何をしていてもお念仏をとなえなさいとすすめています。

回数を定めずにひたすらお念仏をとなえる「念仏一会」

念仏一会(ねんぶついちえ)といい、毎日のお勤めの中でひたすら南無阿弥陀仏ととなえ続けるところにも浄土宗の特徴があります。

浄土真宗の南無阿弥陀仏

信心を重視した浄土真宗の念仏は感謝の念仏。阿弥陀仏の衆生を必ず救うという本願力を疑いなく信じた時、浄土への往生が決定(けつじょう)する。

救いとられて浄土に往生させていただくことへの感謝の心とともにとなえる。お念仏をとなえようという気持ちになった時すでに信心は決定しており、そしてその信心さえも阿弥陀仏から賜ったものと説いています。

もっとも異なるところは念仏を口に出して唱えるという行為そのものは往生の条件ではないところです。

同じ南無阿弥陀仏でも発音が違います

浄土宗 なむあみだぶつ

浄土真宗本願寺派(西) なもあみだぶつ

真宗大谷派(東) なむあみだぶつ

※浄土宗と真宗大谷派(東本願寺)は「なむあみだぶつ」と発音しますが、本願寺派(西本願寺)は「なもあみだぶつ」と発音します。

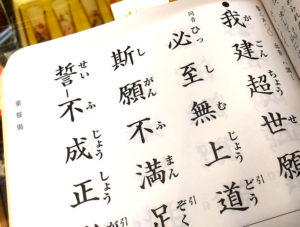

同じお経でも名前が違う

「我建超世願」で始まる仏説無量寿経から抜き出したお経ですが呼び方が違います。

浄土宗-四誓偈(しせいげ)

浄土真宗本願寺派(西)-重誓偈(じゅうせいげ)

信州大谷派(東)-三誓偈(さんせいげ)

その他の違い

浄土宗の本山増上寺と知恩院では勝運、厄除け、交通安全、等々、各種ご祈願を受け付けしています。

昔から行われてきたことは否定せずにそのまま受け入れようというスタンスのようです。般若心経もとなえます。

浄土真宗では祈願どころかお守りや御朱印すらもありません。

こちらから祈る(祈願して)救われるのではなく、阿弥陀仏のおはたらきによって救われていくのが浄土真宗の教義だからです。

祈る事は必要ないという立場を貫いています。

亡くなった後の違い

どちらの宗派も亡くなると阿弥陀様に救いとられて浄土に往生すると考えますが、その後が少々異なります。

浄土宗では亡くなった後、浄土に往生しそこで何にも妨げられることなく修行に打ち込み仏となることを目指します。

一方浄土真宗では、浄土に往生すると同時に阿弥陀様と同質の仏となるとされています。

浄土宗と浄土真宗日常私達が目にする違い

先ほどは教義などすぐにはわからない部分について調べてきましたが、ここからは見てわかる違いです。

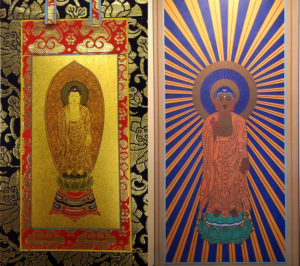

お仏壇の中の違い

お仏壇の中に掛けられているご本尊(阿弥陀如来)は浄土宗、浄土真宗共に阿弥陀如来ですが光背の形が違います。

浄土宗は舟後光という部分が描かれていますが、浄土真宗は後光のみとなっています。

並べる道具も少し違います

浄土宗と浄土真宗本願寺派(西本願寺)は宣徳色という色のついた具足を用いますが、真宗大谷派(東本願寺)は金色の鶴亀の蝋燭立を用います。

本願寺派の仏具の写真で並んでいる三具足は「六角菖蒲型」といってお寺などで使われている正式な形です。

在家では浄土宗と同様の花鳥の彫り物が入った三具足を共通で使うことも多いです。

また浄土真宗では湯呑(茶湯器)でお水はお供えせずに華鋲(けびょう)という器で青木を一対お供えします。

法然と親鸞は師弟関係にあったことからもともとは同じ考え方からスタートしましたが、時を経るにしたがい少しずつ同じ南無阿弥陀仏となえる時の心構えに変化が起こっているように感じます。

また浄土真宗の方が施餓鬼や先祖供養といった部分も取り入れていません。まだまだ深掘り出来そうですが一度切りたいと思います。

<スポンサーリンク>