そういう疑問を解決します。実はある一点に注目すればすぐに見分けることが可能です。

阿弥陀様とお釈迦様の違いとは?

色の違いは材質の違いです。色で見分けることは不可能!

阿弥陀如来像、釈迦如来像の違いや見分け方について。どちらも仏像としてメジャーですが並べてみると意外と違いがわからないのではないでしょうか?見た目なんかそっくりです。

仏壇屋勤務の頃 お客さんはどっちもあまり区別せずに「ほとけさん」と呼称していましたが、「阿弥陀さんのことかな?それともお釈迦さんかな?」と店員を迷わせるのはアルアルです。

阿弥陀様とお釈迦様はもしかして同一人物なんでしょうか?

もちろん別々の人物です。今回は仏像の一般的な見分け方やそれぞれ異なる人物であることの紹介します。

実をいうと文豪 芥川龍之介さえもお釈迦様と阿弥陀様の区別がついていませんでした。最後の方に問題も用意しました。こちらを読めばどこで判断すればいいのかが一目瞭然です。

釈迦も阿弥陀も見分けてやるからどんとこい!

という気分でどうぞ(笑)

阿弥陀如来と釈迦如来阿弥陀様の人物像

昔々、ある国の王が世自在王仏という仏様と出会い、自分もすべての人を救うような仏となりたいという心を起こしました。王は王位を捨てて出家し「法蔵菩薩」と名乗られました。

法蔵菩薩はとても五劫というとても長い間考え抜かれてついに人々を救う方法を四十八の願いとしてあらわされました。

※天女が降りてきた際に衣で岩を擦り、岩が擦りへってなくなるまでの時間が一劫=40億年と言われ とても長いという意味合い

その十八番目の願で「必ず救うぞという私の誓いを信じて私の名前を呼ぶもの(南無阿弥陀仏と念仏するもの)は、一人残らず私の悟りの国である浄土に生まれさせるぞ」と誓われています。

法蔵菩薩はこの願いを実現するため長い時間をかけて修行をし、ついに仏となり阿弥陀如来となりました。

阿弥陀如来は十万億の世界を越えたところにある極楽浄土におられ、今もすべての人を救おうと尽力されているのです。

(大無量寿経要約)

もちろん架空の人物です^^;

本来色も形もない必ず救うぞという"おはたらき"が形をとったものです。私達にわかるように表現されたお姿を阿弥陀様と呼ぶようになりました。

阿弥陀如来と釈迦如来お釈迦様の人物像

お釈迦様は実在した人物で父は釈迦族の王、浄飯王(じょうぼんのう)母は摩耶夫人(まやぶにん)です。ルンビニーの園で生まれるとすぐに歩き出し7歩歩いて「天上天下唯我独尊」と宣言したと言われます。

王族として何不自由のない生活を送ってきたお釈迦様ですが、どんな人間も老、病、死からは逃れられない運命だと知り苦悩します。そして29歳の時に出家する為に城を抜け出し、装飾品などは全て捨て最下層のみすぼらしい衣服を身にまとい修行の道に入ります。

断食や自分の体を痛めつける苦行を6年行いますが、それでも悟りを開くことは叶わず、苦行は無益だということに気付いただけでした。

苦行をあきらめたお釈迦さまでしたが、スジャータ(善生)という村娘に乳粥を布施され苦行で弱った体を回復すると菩提樹の木の下で座禅を組み始めます。

座禅を組み始めて8日目悟りを開き仏陀(如来)となります。35歳のことでした。

最初頑なに自分の気付いた真理を人々に説くことを躊躇ったお釈迦さまでしたが、梵天の一切衆生の救済のためにという懇願に折れ説法をして歩くことを決意します。そして45年もの間説法の旅を続け80歳の時に旅先で体調を崩し沙羅双樹の木の下で入滅します。

お釈迦様と阿弥陀様仏像における共通点

阿弥陀様とお釈迦様を並べてみました。よく見ると違う箇所がわかりますよ。

お釈迦さまと阿弥陀様を並べてみるとなんだかそっくりです。

それもそのはず釈迦如来像も阿弥陀如来像も修業時代のお釈迦様(実在した本人の方ややこしい^^;)をモデルにしているからです。

一般的にお顔の表情で見分けるのは難しいです。仏像を彫った人や工房のセンスによってキリっとしたものや穏やかなものなど千差万別です。

ちなみに背中についている光背の部分は作る工房のセンスによっても個性があるので見分ける手掛かりにはなりません。

釈迦如来像と阿弥陀如来像の共通点

まずは共通点を紹介します。

肉髻(にっけい)

頭頂部が盛り上がっている。肉が盛り上がっているように見えますが元々は髷のようなものだったそうです。

※冠をかぶっている大日如来を除く如来に共通する特徴

肉髻珠(にっけいじゅ)

肉髻の中に埋め込まれている珠。智慧の光明を表す。

写真のものは彫ってありますが、ガラスや本物のダイヤモンドが埋め込んであるものをあります。爪で引っ掻くと取れることがありますので触らないようにしましょう。

修理してくださいと持ち込まれても接着剤でつけるしか直し用がありません。(元々接着してあるんですが…)

螺髪(らほつ)

パーマのように巻かれた髪型。法螺貝のような形に巻きついており伸ばすと一本の毛になっている。

こちらもはめ込んであるものは触らないようにしましょう。

白毫(びゃくごう)

眉間にある謎の点。実は巻いた毛

白毫と肉髻珠どちらも突起物なのでどっちがどっちだったかわからなくなりがちです。肉髻についてる珠だから肉髻珠と覚えるしかありません。

肉髻珠は知恵の光を表すという設定がありますが、白毫はとくになし。ただの変なところに生えている毛です。

三道(さんどう)

首にある3本の皺。ふくよかさと円満な性格を表現したのもの。なかなか近づいて見ることはありませんが、仏壇用の小さい仏像もお寺の大きな仏像にもありますので機会があれば注目してください。

衲衣(のうえ)

質素な服装。昔の修行僧が身にまとっていた質素な布を縫い合わせたもの。元々は糞掃衣(ふんぞうえ)と言って捨てられたような粗末な布を縫い合わせて作った袈裟の原型。

捨てられたようなボロ布で作るのは、きれいなものだと汚さないようにしよう、盗まれないようにしようなどと執着心を生むから。

日本の豪華なお坊さんの袈裟とは正反対のスピリッツ

蓮花座(れんげざ)

座像でも立像でも蓮華座の上にのっている。蓮の花は浄土に咲くとお経の中にも登場し、泥の中に美しく咲く姿を煩悩にまみれた中で悟りを得るというイメージで描かれます。

日本ではお釈迦様は座像が一般的ですが他にも誕生像・苦行像・説法像・涅槃像など色々なシチュエーションの仏像があります。

阿弥陀如来は浄土系宗派(浄土宗、浄土真宗、時宗など)では立ち弥陀が一般的です。

阿弥陀様とお釈迦様仏像の違い

阿弥陀様とお釈迦様の共通点を見てきましたが、知れば知るほど同じような仏像だということがわかりました。

ではどこで見分けたらいいのでしょうか?

違いを見分けるための唯一のポイント

一般的な座像の場合、二人の違いは手の組み方(印の結び方)です。阿弥陀様とお釈迦様ともに座禅の時のポーズをとっていますが、よく見ると手の組み方が異なります。

お釈迦様と阿弥陀様 冒頭の写真のアップ。見比べてみてください。

お釈迦様の見分ける手の組み方

禅定印(ぜんじょういん)手のひらを重ねて上を向けて組むポーズ。悟りを現わしています。他にも種類がありますが一般的な座像はこの印が多いです。

阿弥陀様の見分ける手の組み方

来迎印(らいごういん)臨終した人を迎えに来る時のポーズ。両手ともオッケーのような形にして組んでいます。

立っている阿弥陀様。手を取り変えればお釈迦様に早変わり

ちなみに座像では不可能ですが、立ってる阿弥陀様は"手のパーツを交換"すればお釈迦様とチェンジすることが可能です。

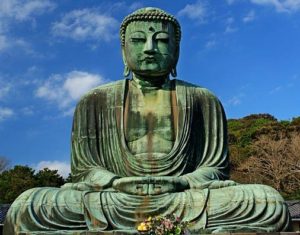

阿弥陀如来と釈迦如来の見分け方いきなりですが上記を踏まえて鎌倉の大仏はどっち?

鎌倉の大仏はお釈迦様?阿弥陀様?

手の組み方に注目して頂くと来迎印を組んで座ってみえますので鎌倉の大仏は阿弥陀様です。

芥川龍之介の小説「蜘蛛の糸」で間違い探し

蜘蛛の糸冒頭部分

ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池のふちを独りでぶらぶら御歩きになっていらっしゃいました。

答え:極楽(浄土)にいるのはお釈迦様ではなくて阿弥陀様です。上の方で阿弥陀様の人物像の部分を読んだ方ならおわかりいただけたかもしれません。

お釈迦様がいるのは霊山浄土という場所です。

ちなみに浄土真宗ではお釈迦様は教えを説かれる方という意味で「教主」また私達を救って下さることを誓っておられる阿弥陀様は「救主」という位置づけで、このことを「二尊の教え」といいます。

お釈迦様の掛け軸を飾ったりしませんが、どちらも大切な仏様というわけです。

細かいことを言うと他にも共通点や異なる点がありますが、一般的な見分け方を紹介しました。参考になれば幸いです。

-

-

【徹底比較】浄土真宗東本願寺、西本願寺のお仏壇の違いとは?

なかなか見比べることが出来ない東西本願寺の仏壇。写真で詳しく説明します。 東本願寺と西本願寺のお仏壇の違い 東西本願寺のお仏壇の違いを画像で比較してみました。画像を並べてみるお仏壇の造りだけでなく仏具 ...

続きを見る