その通り 町中で見かけるお坊さんは普通に肉を食べていますし、お酒も飲んでいますよね。

ただみなさん 誤解していませんか?お坊さんが無条件で肉を食べてはいなけいと?

今回は仏教的に食べてもいい肉と肉食のルールについて解説します。

仏教的肉食のルール現代日本でお肉を食べない人といえば?

肉を食べない人と聞くとベジタリアンか永平寺などで修行をしている修行僧たちが思い浮かびますね。

山で修業中というのは いわゆる出家状態のお坊さんたちです。

修行中のお坊さんは仏教の戒律である五戒のうちの「不殺生戒」を守っているわけです。

肉どころか鰹出汁すらも動物性たんぱく質なので料理に使いません。

修行僧が守っている五戒とは

修行僧が守る五戒一覧

不殺生戒 生き物の命を奪わない

不偸盗戒 他人の物を盗まない

不邪淫戒 不適切な男女関係を持たない

不妄語戒 嘘をつかない

不飲酒戒 酒を飲まない

肉を食べるという行為が「不殺生戒」に抵触します。

というのは通用しません。あなたが食べるから 誰かが動物を殺して肉にするという縁ができてしまうのでアウトです。

仏教的肉食のルールお坊さんが食べてもいい肉はあるのか?

肉を食べない人というイメージのお坊さんですが、お坊さん(主に修行僧)の肉食をすべて禁止しているのは世界の仏教国を見渡すと日本を含む一部の地域だけです。

もともと仏教では無条件で肉を食べてはいけないという決まりがあるわけではありません。

一定の条件を満たせばお坊さんでも肉を食べていいことになっています。

お坊さんが食べてもいい肉の条件を紹介します。

仏教で肉食していい条件1

まず食べてはいけない肉というものがあります。

人、象、馬、竜、犬、鳥、鷺、猪、猿、獅子、蛇、驢馬、狐

これ以外なら食べてもいいというルールです。

「梵網経より」

???竜

まあ不可能なものと牛と豚が入ってないは置いといて…

仏教的食べていい肉の条件2

上記の食べてOKの肉の種類を托鉢で布施(喜捨)されたものならOK

もちろん自分で獲ったり買ったりして食べるのは禁止です。

仏教的食べていい肉の条件3

托鉢でもらう時にさらに細かい条件があります

(下線付き)

食べてもいい条件3つ

・提供される動物を殺すところを見てはいけない

・お坊さんに差し上げるために動物を殺しましたと聞いてはいけない

・それを他の人から知らされてもいけない

(三種の浄肉)

お坊さんがいらっしゃると思って肉料理を作っておきましたよ!

アウト

作り過ぎてしまったなあ…おや偶然にもお坊さんが…喜捨しましょう!

セーフ

食べきれなくて家人が残した肉をたまたま訪れたお坊さんに托鉢の食物として差し上げるのはセーフということです。

「お坊さんのために肉料理を作りましたよ」となるとお坊さんと殺される動物に縁が出来てしまうことになります。

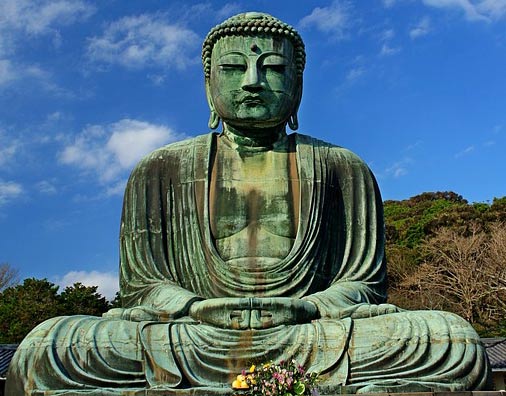

お釈迦様も肉食をしていた?

お釈迦様の最後の食事は鍛冶屋さんのチュンダから布施された 豚肉ときのこの料理で、それにあたって亡くなられたとも考えられています。

『涅槃経』より

中国では厳しいそうですが、厳格、禁欲のイメージがあるタイの僧侶も托鉢で頂いた場合は肉をはじめとした動物性タンパク質を食べています。

頂いたものはありがたくいただくのも修行のうちと考えられているからです。

※最近メタボの僧侶が増えて問題になっているとか

<スポンサーリンク>

日本のお坊さんの肉食の歴史

最初は肉を食べなかったのに なぜ肉食に関するルールが変わったのか?

お釈迦さまが開いた仏教ですが、お釈迦様の死後、時間の経過や色んなところに広がるうちに内容や解釈がどんどん変化していきます。そしてそのうち中国に伝わります。

そこで日々の食を托鉢に頼らず畑を耕し「精進料理」という動物の肉を使わない料理を僧侶が作ることが発達します。

その後中国から仏教が日本に伝わり、仏教思想の影響を受けた朝廷がたびたび「肉食禁止令」を出しました。

最初に出されたのは天武天皇の時代ですが、動物の肉を食べると穢れるという思想が以降定着します。

江戸時代の肉食

江戸時代くらいになると 今でいう珍味扱いではありますが庶民は肉を食べていたのがうかがえます。

ウサギや鳥など足の本数が少ない動物は食べられていましたし、徳川慶喜は豚を食べていたので豚一公などと呼ばれていたそうです。

仏教的に殺生を犯しているとか 色々あって大っぴらには食べられてはいなかったというわけです。

※猪を牡丹(ぼたん)、鹿を紅葉(もみじ)と隠語で呼び、現代でもその名残があります。

薬食いや山鯨と称して猪を食べたというのも有名な話です。

ちなみに畜産は食糧生産としては効率が悪いと言われています。牛や豚にその辺の草だけ食べさせておくわけにはいきません。

人間が食物を生産し、それを家畜に与えて食肉に加工する必要があるためです。

機械設備がなかった時代、肉を食べなかった理由にはそういった事情もある可能性もあります。

だから狩猟で手に入れた鹿や猪などジビエ的なものは食べられていたのかもしれませんね。

大っぴらにお坊さんが肉を食べ始めたのは明治から

今のように肉食がグダグダになったのが明治5年の太政官布告からとなります。

「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」

それまでおおっぴらには肉食も結婚もしていなかったお坊さんたちが 一般人と同様に肉も食べ結婚もしだします。

※太政官布告あくまで勝手にせえという意味です。食べないとダメ!とは言ってません。

山で修業中のお坊さんが肉食やお酒を飲まないのは せめて修行中の一定期間だけでも戒律を守りましょうということでしょうか?

我々凡夫は「いただきます」と手を合わせ、生命に感謝をしてありがたく食事を頂きましょう。

-

-

阿弥陀様とお釈迦様の違いについて 仏像の見分け方と人物像

そういう疑問を解決します。実はある一点に注目すればすぐに見分けることが可能です。 阿弥陀様とお釈迦様の違いとは? 阿弥陀如来像、釈迦如来像の違いや見分け方について。どちらも仏像としてメジャーですが並べ ...

続きを見る

<スポンサーリンク>